なんとかかんとか復活しつつあるのかデイゴも咲くうりずんの頃(55) [石垣島だより]

THE BOOMの「島唄」の歌詞で、初めて知ったという人も多いのだろう。デイゴは、沖縄県の県の花になっている。本土のサクラと対称されることも多いが、当然ながらまったく違う。

このデイゴの花が、近年非常に花付きが悪くなっていた。害虫のせいである。その害虫は、台湾などから飛んで来て住み着いてしまったデイゴヒメコバチで、その被害は拡大する一方であった。この虫がつくと、デイゴの葉や幹に産卵するので、虫こぶをつくったり花がつかなくなる。最悪の場合は木を弱らせて枯らすこともあるという。

とくに台湾に近い石垣島では深刻な事態になっていて、薬を打ったり散布したり捕獲かごをつけたり、さまざまな対策がとられてきた。

何年かそういう努力を続けてきた効果が、やっと出始めた…ということなのだろうか。

今年は、あちこちで花が咲いているのを見かけた。

真栄里のゴルフコースにも、何本ものデイゴがある。そのうち数本にはまだ弱々しいながら、一生懸命花を咲かせている。

なかなか派手な花だが、花びらは半月形二つ折りが房状に集まっている。マメ科の植物だと聞けば、なにか花もマメの花に似ているような…。色も深紅なので、これが木いっぱいに咲くと、それはそれは見事なものである。

いつだったか、それこそ那覇のハーバービューに泊まって首里城に行ったときに、城壁の下で満開のデイゴの大木を見て感激した。

だが、デイゴはサクラと違って、ずいぶん神経質そうなのだ。

サクラはどこでもどの木でも、咲く時期になるとまず必ず咲いてくれるが、デイゴはそうはいかない。

木によって、咲いたり咲かなかったりする。年によって咲いたり咲かなかったりする。

そういえば、同じ時期でも木によって、葉っぱが多いのやら少ないのやら、まるでないのやら、まったく同じ種類の木とも思えないくらいまちまちなのだ。

これだと、いたるところ群れになってデイゴの満開などという風景は、あまり期待できないことになる。

沖縄では、立春から梅雨入りまでの間を「うりずん」という。“潤い始める”という意味らしい。おなじみのハイビスカスやブーゲンビリアなどは、冬でも咲いているが、とにかく本土ではみたことがない名前もわからない花々が、デイゴだけでなくさまざまな花が咲き乱れる。

だが、連休に入る前に石垣島は大雨に襲われたらしいので、もう梅雨の気配なのか…。

タグ:沖縄県

島いちばんの高級ホテルはANAインターコンチネンタルホテルで…(54)(シーズン3) [石垣島だより]

マエサトビーチからモンパノキの帯を越えたところにある白亜の階段状の建物が、ANAインターコンチネンタルホテルである。ここにもこれまで何度か泊まっているので、今回はその隣り(といっても建物と建物の間は300メートル以上も離れている)にある安いホテルにした。

お茶でもと思って、久し振りに中に入ってみたら、だいぶ中の様子が変わっているような気がした。レストランの名前は変わっていないようだが、ディナーだけで、カフェは午後2時からだし、ランチがとれるところもひとつのみになっている。ロビーも落ち着けるところがない。

このホテルは、石垣島ではまず一番高級なホテルであるが、名前も微妙に変わってきているので、ホテルの経営なども外見からはわからないいろいろがあるのだろうと推察できる。

インターコンチネンタルホテルは世界各地にあるようだし、東京にも数か所あるが、「ANA」がついているのは少ない。那覇のハーバービューにも泊まったことがあるが、そこも最近の名前は「ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー」となっている。

なかなかややこしそうだが、ここ石垣島では「ANAインターコンチネンタル石垣リゾート」と「リゾート」がついている。広い内庭にはプールも結婚式用の教会もある。ちょうど、式を終えたらしいカップルが、ビーチで記念撮影などしていた。温泉ではないが大浴場スパの施設もあって、これがなかなかうまくできていた。

ANAというだけあって、いかにもパイロットという格好をした人が大きな荷物といっしょにロビーで待っていた。JALのほうは別に日航ホテルがある。

新空港と離島桟橋のあいだを結んで、路線バスが二系統走っているが、そのうちのひとつの路線が、このホテルの玄関前を停留所のひとつとしている。が、路線バスでここに出入りする人は少ないようだ。

確か、記憶ではタワーウイングの西に隣接しているコーラルウイングは、昔はサンコーストという別のホテルだったのを、糾合したような感じだった。料金もいくらか差がある。

料金といえば、こうした高級ホテルの料金には、ずいぶんふしぎな感覚があるもので、生活感が狂ってしまうのだ。

ただひとつ開いていたところで、飲み物を入れると3,000円に近いビーフカレーをいただいてきた。ビュッフェスタイルのほうが安いくらいだったが、この頃はなんでもどこでもバイキング形式なので飽きているし、自分で取りに行くのがめんどくさいので…。

さすがにお肉はおいしかったけど、

思えば、ここに泊まっていた時分は、それなりバブルであった。

もう、ここには泊まれんよなあ、という正直な感想を新たにしつつ、また隣のゴルフコースの端へ。やっぱり、ぼんやりするにはここがいちばんだな。

タグ:沖縄県

モンパノキやアダンなど亜熱帯の植物が海岸線を長く緑の帯で縁取る(53)(シーズン3) [石垣島だより]

石垣島の海岸の砂は、多くはサンゴの死骸が細かく砕かれてできたものである。砕かれ具合も場所によってかなり違い、白保などの海岸では砂というよりサンゴの塊の石で埋まっている。

真栄里では人工砂浜以外のところでも、細か目の砂が多く、そこにはハマヒルガオのような小さな朝顔状の花をつけた植物が蔓を伸ばし、砂に根を張ろうとしている。砂浜も上のほうにはこうした植物がいろいろ砂とせめぎ合っている。

その上は、密集した植生が緑の堤防のようになって、海岸と陸地の境界線をつくっている。この緑の帯はさまざまな植物が繁茂していて、簡単にそのなかに分け入っていくことはできない。

そのなかで、いちばん幅を利かせている植物は、どうやらモンパノキやアダンなどの亜熱帯の植物のようである。

モンパノキは、沖縄ではどの島でも普通にそこらじゅうでよく見られる木であるが、風や潮にも強いので海岸線によく自生している。防風林として植えられることもあるようだ。大きいのになると高木になるが、そこらの海岸にあるのは風のためか低く茂っている。

多肉質の葉っぱに特徴があり、表裏に細かい毛が密生している。この葉っぱを天ぷらにして食べるという人もあるらしいが、あまり食習慣として広がっていないところをみると、さほどおいしいものではなさそうだ。

木の葉の手触りの感触から、その名がついた。漢字で書くと「紋羽の木」となるが、「紋羽」はビロードだという説明がネットでは多く使われているが、本当だろうか。どうもそれも、決めつけるだけの材料は乏しいのであやしいのではないか。ビロード、コールテン、ベルベット、別珍…。実は区別がよくわからない。

国語辞典では、紋羽二重(もんはぶたえ)というのがあって、高級生地の羽二重に紋を浮かせた一級品の生地であるとか、ネルのように柔らかく起毛させた綿織物のことをいうとしている。紋羽は足袋裏や肌着などに用いられたというし、地質が粗いというので、ビロードとはちょっと違うような…。

ともかく、その葉からついた名のほかに、ハマムラサキノキ(浜紫の木)という別名もある。

海岸を歩いていると、とにかく暑い。日陰が恋しくなって、このモンパノキの下にもぐり込んで一休みすると、こんな感じ。

だいたいにねじ曲がった枝振りになるので、高木でもあまり建材向きではないようだが、軽くて柔らかい木質なので加工しやすく、もともと材木が少ない沖縄地方では貴重な木材になってきたようだ。

それで思い出したぞ。

初めてやってきた八重山で、初めて訪問した波照間島で、「モンパの木」という店に立ちよった。そこで、この木を組み合わせて作った枕(のようなもの)を買ってきたんだった。

あれは、どこへいったのだろう? もう、とっくに片付けられてしまったのだろうか。

そうそう。最近ではこの木の小さいのを観葉植物として通販などで売っているらしい。

それでもうひとつ思い出したのは、でんでんむしも、最初にきたときに、やはりそこらに生えていたクワズイモを見て、これを鉢植えにして銀座のインテリアショップで売れば売れるだろうと思った。モンテスラなどによく似ているし…。

タグ:沖縄県

マエサトビーチは人工の砂浜で干潟もほとんど生物がいないのでちょっと淋しい…(52)(シーズン3) [石垣島だより]

「珊瑚礁」という響きには、深い憧れがある。多くの人がそうではないだろうか。石垣島はそのぐるりをほとんど全部、珊瑚礁で取り巻かれている。

だが、通常はそれは遠くの水平線の手前のリーフに砕ける波が白い帯となって見えているだけで、そこへ行くには船でもチャーターしないと行くことはできない。

島には、砂浜のきれいなビーチがあちこちにたくさんあるが、海水浴場など観光行楽施設としてあげられるところは、川平や底地、フサキや米原など数か所があるだけだ。

マエサトビーチもそのひとつなのだが、ほかと違ってここはどうやら人工の砂浜らしい。ANAのホテルができるときに、あわせて整備されたのかもしれないが、ホテルのビーチ施設がある。

公の海岸なので、ホテルが独占するわけでもなく、ただ一本のビーチへの入口からは誰でも自由に出入りすることができる。ホテルの宿泊者用にはパラソルやビーチタオルなどの便宜も図られているが、宿泊者でなくとも料金さえ払えばすべてのサービスを利用できる。

木陰のない砂浜では、ビーチパラソルが必需品だ。直接日が当たらなくても日に焼ける。いちおう日焼け止めは塗っていたが、足に塗るのを忘れていたので、足の皮はむけてしまった。

このビーチは、珊瑚礁の内側海岸の一部を二本の石積み堤防で囲い、そのなかの岩を除いて砂を入れたものだろう。

その石積み堤防の外側は、ビーチ造成前の真栄里の海岸であった、その昔のままの様子を示している。珊瑚礁のなかはラグーン(礁湖)と呼ばれる。石垣島の周囲を取り巻くラグーンは、見た目にはいわゆるエメラルドグリーンの浅い海面が広がっている。

「珊瑚礁」のなかの広くて平らな浅瀬は、そのほとんどが琉球石灰岩の岩だなで覆われている。干潟には緑の海藻があり、浅いポンド(潮だまり)もたくさんあるが、一般的に想像される干潟の楽しさは、残念ながらここにはない。

なぜか、生物・生命というものがほとんど眼につかないからである。

瀬戸内海で過ごした人にはよくわかるだろうが、普通干潟や潮だまりといえば何種類もの小魚や貝類や海藻類や、ヒトデや海鼠やウミウシなどなど、たくさんの生物であふれかえっている。

場所にもよるのだろうから、いちがいに決めつけることはできないだろう。あるいはまた、珊瑚礁のリーフ近くまで行けば、もっと事情は変わるのであろう。が、瀬戸内海や三浦半島のそれから比べると、石垣島の海岸の干潟は淋しい。

ちょうど引き潮の磯でわずかに見つけた生物は、体中に藻のようなものをくっつけた小さなカニと、三本の長い角を出しているイソギンチャクの仲間のようなものくらいであった。

ビーチの西は八島の港湾に続き、東には原発をもたない唯一の電力会社沖縄電力の塔があり、その先は大浜の海岸につながっている。

タグ:沖縄県

南北に10キロも続く真栄里という地域の南の端っこに日陰を求め(51)(シーズン3) [石垣島だより]

初めて石垣島へやってきて、10日ほどかけて八重山の島々をめぐったのは、1992〜3年のことだった。ちょうど30数年勤めた会社を辞めて、初めてまとまった時間が自由になったときで、さあどこへ行こう、というときに迷わず選んだのが八重山だった。

以来、八重山とはふしぎな縁ができて、何度か行っているが、八重山の岬めぐりもひととおり終わっているので、今回は短期滞在。

旧空港に近くても何のメリットもないが、まだ泊まったことがない真栄里(まえさと)のホテルにした。

真栄里というのは、石垣島の地域名のひとつで、島の南端部にその中心がある。もう古い話になった甲子園出場で話題になった八重山商工がある付近から、珊瑚礁の海岸に沿って東に、マックスバリューもサンエーもしまむらもメイクマンもと、大型ショッピングセンターが集まるところやゴルフ場やANAのホテルがある地域である。

ここにはマックやミスドもあるし、TSUTAYAもある。その並びには沖縄県庁の八重山支所や刑務所まであるのだ。だが、マックにミスドがあっても、本土の地方都市にあるような街並みを想像してくると、その印象はずいぶん違うだろう。

そこから北へ行くと、旧空港跡地が広がり、そこから北はほとんど牧場と田畑、あるいは未利用地ばかりとなる。途中には三和(みわ)や於茂登(おもと)といった集落を細くなってつなぎながら、真栄里はついに於茂登岳まで達するのである。

標高526メートルの於茂登岳は、石垣島の最高点であるばかりでなく、沖縄県の最高峰でもあるが、そのてっぺんに近いところまで、真栄里という地域は広がっている。

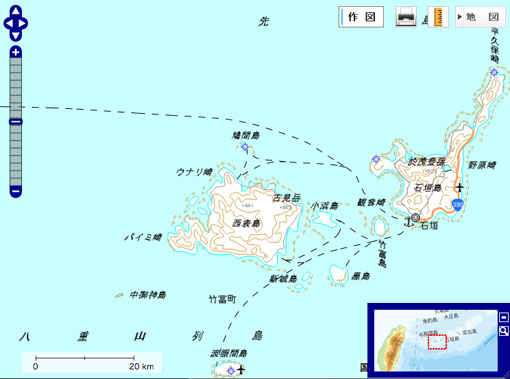

あんまりふしぎでおもしろいので、前にも書いた記憶があるが、石垣島の地域分けはこの於茂登岳から放射状に広がっている。それは全部ではなく、於茂登岳の山頂付近(これがまたおもしろいのだが、その頂点は山頂より北東に500メートルほどずれている)に集まってくるのは、真栄里のほか、時計回りに平得(ひらえ)、登野城(とのしろ)、名蔵(なぐら)、川平(かびら)、桴海(ふかい)の6地域だけなのだ。

その様子は、地図でなければわからないが、国土地理院ではだめなので、こういう場合はMapionのほうが役に立つ。なにしろその線引きときたら、「真栄里をなにがなんでも於茂登岳まで引っ張っていくぞ!」という、明確な意思がなければとうていできないような線の引き方をやっている。

これら6地域はどれもみな海岸線をかかえているので、於茂登岳から海岸までを取り込む境界線で仕切られている。その線引きは複雑にでこぼこしているが、各境界線が集まる山頂付近では、はっきりした直線で放射状なのだ。

このような線引きができた理由としては、入会権などが想像できる。だが、まだこれの原因や歴史的ないきさつについては調べていない。調べようと思いながらそのままになっていた。

だが、今回はもっぱらこの真栄里の海岸近くで、だらだらとすることにしていた。ほかの島へもどこへも行かない。島内もうろうろしない。真栄里だけで、それも海岸の付近だけ…。

4月の石垣島は、もう本土の真夏である。

Tシャツ一枚に長目の半パンツにゾウリ、というスタイルでも、背中から照りつける太陽が焼き付くような感じがある。なので、あまりうろうろもできない。

もっぱら、ゴルフ場の端にある数本のデイゴなどの樹木がつくる日陰の、草の上に座り込んで、文庫本を読んで過ごす。こういうときも、やはり電子書籍よりは紙の本でしょう…。そう思うのは、もうでんでんむしも古い時代の人間になったから、だろうか。

真栄里といっても長く広いので、山頂付近からここ海岸までは10キロ以上も離れている。したがって、於茂登岳も遠くその頭を覗かせているだけである。

タグ:沖縄県

短期集中連載『石垣島だより』 (シーズン2)項目リンクリスト(2014/01/20〜2012/02/18) [石垣島だより]

↓こちらが(シーズン 2)

石垣島の中央運動公園で千葉ロッテマリーンズがキャンプイン(32) [石垣島だより]

赤い瓦の屋根と白いしっくいが妙にしっくりする八重山の家(33) [石垣島だより]

八重山の赤い寄棟屋根にはゴツゴツの石を野面積みした石垣が似合う(34) [石垣島だより]

ミサキの神の美崎御嶽をはじめ石垣島にもたくさんのうたきがそこらじゅうに(35) .. [石垣島だより]

石敢當とは直進してくる魔モノ除けの装置だが似たようなモノが…(36) [石垣島だより]

島では街路樹が道の風情をかもしだし学校の校門花壇もすばらしいよ(37) [石垣島だより]

市役所や図書館や離島ターミナルのある埋立地には市民会館もあって(38) [石垣島だより]

大浜信泉記念館から亀甲墓まで飛び飛びながらつながっていくように(39) [石垣島だより]

思ひやる八重の汐々…石垣島の柳田国男の歌碑は三度目の正直でやっと“発見”..(40) [石垣島だより]

また石垣島に戻ってきて今度は石垣島の情報についてのあれやこれやから(41) [石垣島だより]

「わ印」の人には関係ないが石垣島のバス路線でとりあえず島内を周回できる..(42) [石垣島だより]

名蔵アンパルは石垣島の自然のゆりかごラムサール条約指定の湿地で国指定の鳥..(43) [石垣島だより]

石垣島の鍾乳洞は二つあるのかどうかを究明に現地へ行ってみたら(44) [石垣島だより]

本土ではみんなが忘れている戦争の記憶を伝える沖縄でも異色の八重山平和祈..(45) [石垣島だより]

戦争の記憶を伝える八重山戦争遺跡のひとつは石垣島測候所の壁で(46) [石垣島だより]

国際用語になっている“TSUNAMI”の力を伝える石垣島大浜の大津波石(47) (石垣島だより]

宮良殿内と桃林寺と権現堂からかいまみえるものは八重山の歴史のポイント(48) (石垣島だより]

島の北西側にある川平湾は島を代表する観光地とはいうものの…(49) [石垣島だより]

なぜか気になる日本の最西南端八重山の歴史そのポイントを改めて整理してみる(50) [石垣島だより]

島の北西側にある川平湾は島を代表する観光地とはいうものの…(49) [石垣島だより]

なぜか気になる日本の最西南端八重山の歴史そのポイントを改めて整理してみる(50) [石垣島だより]

タグ:沖縄県

なぜか気になる日本の最西南端八重山の歴史そのポイントを改めて整理してみる(50) (石垣島だより シーズン2) [石垣島だより]

「でんでんむしの岬めぐり」のサブテーマともいえるのが、「地図」である。岬をダシにしながらその国土地理院の各地域地図をあわせてつなげているのだが、そもそも八重山という地域に興味をいだいたのも、地図を通じてのことだった。

中学生になってもらった、インクの香りもうれしい真新しい教科書のなかに、帝国書院の地図帳があった。これがうれしくて毎日それを広げて眺めていたのだが、日本周辺の地図をみていると、いろんなことに気がついてくる。アジア大陸の東の端では、およそ三つくらいの半円弧が北から南に連なっている。北はカムチャッカ半島から千島列島が目立たぬほど緩いカーブで北海道東部に達している。北海道から九州にかけての日本列島もまた、全体が弓なりになっていて、中央の関東から南に伊豆諸島と小笠原諸島が点々と帯を描く。その東の海は濃い青色で示された海溝の長い割れ目が切れ込む。

九州の南からは、またひとつ別の弧を描くように、南西諸島と呼ばれる奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、そして尖閣諸島の島々が、台湾のそばまで続いている。この日本の南西の端っこにある島々とは、いったいどんなところなのだろう。

太古には大陸と地続きであったものが、地殻の変動と海進によって、弧状の島々が残されたといわれているが、八重山の場合は中新世の八重山層群がその基盤になっているらしい、と「1083 馬鼻崎]

の項 で書いていた。中新世というのは、およそ2000万年〜1000万年頃の時代で、ちょうどその頃に日本海が拡大をしていた。

しかし、南西諸島で最も古い時代の地層には、もっともっと昔、約1億7000万年前の中生代ジュラ紀にできた地層というものがある。これが石垣島の北部にあるトムル崎付近にあるので、その名もトムル層という。ジュラ紀というのは、バンゲア大陸が分裂し、裸子植物が繁茂し、始祖鳥が現れておなじみの恐竜が跋扈を始める頃である。

人類が、いつ頃からこの島々に住み始めたのか、まではわからない。だが、日本でいちばん古い人骨が発見されているのが、この石垣島なのだ。これについてもあちこちでちょこちょこ書いたような気もするが、2010(平成22)年に、およそ2万年前(放射性炭素年代測定)の人骨が石垣空港の近く、竿根田原の洞窟からみつかっている。それまでは浜松の浜北が最古とされていた、日本最古記録を更新する発見だった。

日本人の起源については、さまざまな説があるが、柳田国男は『海上の道』で南方渡来の可能性を示し て注目され、南方起源説は今も有力なひとつの見方となっているといってよいだろう。

縄文時代も弥生時代もなかった、といってもいいのだろう。先島諸島では約2500年前から無土器文化といわれるまだ謎の多い時代が続いて いて、シャコガイ製の貝斧や石器や食物の調理に使う焼石などが発見されているところから、南方諸島との類似が際立っている。

その後に12〜15世紀頃に栄えたクスの時代を迎えると、主に台湾や大陸との間でスパイスや宝貝に陶磁器などの交易も盛んになり、石垣島大浜を本拠としていたオヤケアカハチ 、石垣周辺の長田大主、川平の仲間満慶山らが割拠する。オヤケアカハチは波照間島の生まれだが、その言い伝えによると、外国人との混血であったらしい。

御嶽と真乙姥から大阿母の地位を託された多田屋オナリを中心とする八重山独特の南の海から神を迎える祭祀 も、琉球のキコエノオオキミの影響下に組み入れられ、琉球王朝の支配下に入ってからは、八重山の独立性は急速に失われていく。

薩摩と幕府の琉球処分によって、過酷な重税とくびきにしばられた時代は、明和の大津波などの災害にも苦しめられつつ明治まで続く。

オヤケアカハチと同時代には、平久保半島にいた族長的な人物のもとで牛馬を数百頭も飼育していたという記録があるほど、牧場は古くから盛んで、山以外島のほとんどが牧場だったこともあったらしい。牧場でないところには、自生のサトウキビが生えていたが、首里王府からはサトウキビ栽培を禁じられていた八重山では、明治になってからやっと製糖用サトウキビ栽培が始まる。

そもそも、欽明推古の時代から始まったという暦が首里の王城で使用されるようになったのは15世紀であり(もっとも、これにはどうして中国から入らなかったのだろうという疑問がある)、鉄や製鉄技術が南西諸島にもたらされたのが鎌倉時代というから本土とはおよそ1世紀もの遅れがあったし、仏教寺院や神社が持ち込まれたのも18世紀になってから…。

こうしてみると、自ずから本土とはまったく異なった日本が、ここにあったということがわかる。

八重山の歴史については、「石垣島だより(25)」 で先史時代を、「石垣島だより(30)」 では「捨て石とマラリアと強制移住は八重山の歴史を知るうえで重要なキーワード」だとして、ごく簡単なまとめをしていた。そこでもふれていた移住は、強制もその他も含めて、八重山の歴史とともにある。本島からの移住も後になると多くなるが、島じまの間での移住は常にあったようだ。それだけ、住み着くのには苦労を要した地域だったということができる。島の北部に目立っている野底岳というとんがり帽子の岩山にはマーペーという娘の悲恋話の伝説があるが、そもそもその恋人たちを引き裂いたのも強制移住だった。

捨て石については、明治に清国との交渉過程で八重山を清国に譲渡しようという案があったくらいで、琉球王府の過酷な人頭税などとともに、中央政府からは常にどうでもよいひどい扱いをされ続けてきて、その終わりに戦争マラリアも位置づけられる。

八重山の人々のやさしさは、島の南西にある冨崎の唐人墓にからむ歴史のひとコマからも想像できるし、彼らがまた“西欧先進国”のしわざによって奴隷船のようなところに詰め込まれた中国人たちに同情するのも、自分たちのおかれてきた境涯ともまったく無関係ではなかったろう。

以前からここのことは“トウジンバカ”となにげなく呼んでいたが、バス停の名は“トウジンノハカ”となっていた。また勘ぐりだが、“トウジンバカ”では“唐人馬鹿”になるから「の」を入れたのではあるまいか。“トウジン”というのも、今で言うヘイトスピーチであった時代は、でんでんむしの古い記憶にもあるくらいである。使い道は、よく怒られたりするときに、「このトウジンが!」とか「お前はトウジンじゃのう」とか…。

もちろん、この地域と中国大陸との関係は、さまざまに深い。

本土の人間にとっては、いくら八重山年表を見てもそれだけではなかなか全体像がわかりにくい。それらとあわせて、隙間をもう少し埋めてみようとして、あえてこれまでの記述との重複もありながら、いろいろな観点から眺めてみた。バラバラと書いてきたが、それらをつなぎあわせてみれば、なんとなくこの地域の特殊性も見えてくる。あんまし、整理にはなっていなかったけど…。

いわゆる「日本歴史」の本とか年表とかを見て、いくらか知っていたとしても、そういう常識とはまったく隔絶している。事実、平安時代も戦国時代もなかったこの地域の歴史は、日本であって日本でなかったような、おまけに沖縄本島の琉球ともまた違う、そんな複雑な感想をこの作業を通じて呼び覚ますのである。

そこがまた、さむがりやのでんでんむしは、どうしても南のほうに吸い寄せられるという事情とは、まったく別次元で、この地域に興味が増すのである。

ここはいったいどんなところだろう。そんな興味はずっとあったので、結構長く勤めた会社を辞めてとりあえず自由になったとき、すぐに2週間くらいの計画を立てて、八重山へ出かけて行った。それが20数年も前の八重山初体験で、でんでんむしと八重山の縁は、そこから始まっている。

タグ:沖縄県

島の北西側にある川平湾は島を代表する観光地とはいうものの…(49) (石垣島だより シーズン2) [石垣島だより]

石垣島のリゾートホテルは島の南部から西部にかけてと、あとはこの川平(かびら)の西部に限られている。宮古島南部のリゾートほど大規模ではなく、川平湾からは北西に突き出ている半島の北側にクラブメッド、その南の底地(すぐち)ビーチにはシーサイドホテルとシーマンズクラブという二つのホテルがあるくらいで、実におとなしいものだ。

それは、島の中心市街地からは北に遠く離れたところにあるという立地のせいもあるが、みやげ物屋や食べ物屋があるわけでもない、なにもないただ自然に囲まれた静かなところである。新空港ができてからは、空港から直接川平地区とをつなぐバス路線もできた。そのバスは、川平の湾を展望する川平公園からは、さらに北西に走ってこれらのホテルをめぐるようになっている。

|

| |

川平公園は、さてここへ来て何をするか、何をみるかといえば、さして驚くようなこともなく、せいぜいが船底にガラスを張ったボートで浅い海底を眺めるくらいでしかない。

まあ、黒真珠の養殖でも有名だというから、それでもおみやげに買いたいという人は別だが…。とはいうものの、この黒真珠、どこで養殖していてどこで売っているのか、まったく知らないことに気がついた。まあ、そこいらを歩いているぶんには、まったくわかりません。

なにしろ、世界の真珠王であるあの御木本幸吉が、ここで真珠養殖に関わったくらいで、例の石垣測候所の岩崎所長も強力にプッシュしていたという経緯も歴史もある。

それでも、ほかにあまり行くところもない島を代表する観光ポイントではあるから、観光バスも「わ印」ナンバーの車もたいていは行く。従来、狭かった駐車場を広げる工事も終わって、そこからちょっと東へのぼると、写真で毎度おなじみの展望が広がる。

川平湾には岬はない。湾だけでなく、川平地区全体でも、クラブメッドのある半島の西の先っちょ川平石崎が、ただひとつあるだけである。

この島の北東部は、ふぞろいのふたつの半島がある。地図表記はないが、仮に川平半島と崎枝半島と呼んでおくと、南側に4つの岬の出っ張りをもった崎枝の半島があり、そのほとんどが中央にある標高216メートルの屋良部岳の山地である。この半島と北の川平半島には川平石崎が飛び出し、これに抱かれるようにして崎枝湾が広がり、その北寄りの浜が底地ビーチである。

川平の集落は、東側の川平湾に面したところにほぼ固まっている。

入江の出入り口付近に、いちばん大きな小島という名の島と、マジバナリ、ムクバナリのほか無名のこちらは小さい小島がいくつもあって、これが蓋をしているため、湾内は波も立たない。

前回きたときに、川平湾とは反対側の底地ビーチにあるシーマンズクラブに泊まったことがある。それよりも前の段階で、すでに項目は立てているが、このときに撮った川平石崎と御神崎の写真も、ついでに紹介しておこう。

|

| |

琉球王朝の支配に入る前の石垣島では、今の大浜地区にオヤケアカハチ、石垣地区には長田大主が勢力を張っていた。そして、島北部の川平地区は仲間満慶山という実力者の縄張りであったらしい。底地ビーチの南の端には、海岸のそばの崖に、いくつもの横穴が掘られたり、あるいは自然の岩の窪みなどを利用した霊廟地がある。それが仲間氏一族のものだった。

|

|

|

|

今回は、あえて公園から東の吉原集落まで歩いてみた。ちょうど川平湾をぐるりと半周するルートである。これで川平は主なところはだいたい歩いたことになる。

▼国土地理院 「地理院地図」

24.452487, 124.14478

タグ:沖縄県

宮良殿内と桃林寺と権現堂からかいまみえるものは八重山の歴史のポイント(48) (石垣島だより シーズン2) [石垣島だより]

石垣島を訪れる観光客の多くは、やはり団体ツアー客なのだろうが、近頃では航空券とホテルだけがセットになった個人ツアーというべきようなものを利用する人も多いだろう。でんでんむしも、そういうのをよく利用してきた。

で、そういう個人では、どこへ行くのも自由だが、どこへ行くかを自分で調べるなりして決めなければならない。石垣市の市街地・住宅地のなかにある宮良殿内や桃林寺・権現堂の周辺では、カメラと地図のようなものを手にした中高年の夫婦や一人旅の人をよく見かける。

観光バスは通り過ぎるが、やはり個人でぶらぶらするとなると、こんなとこしかないんだ。いやいや、「こんなとこしか」というのは誤解を招く。これらは、その気になってみると、なかなか八重山の歴史上重要なポイントでもあるので、素通りはしないほうがよいのである。

宮良殿内は、でんでんむしも最初の石垣訪問時に一番に訪れた場所であった。桟橋から北へ向かう桟橋通りを少し上って、路地を左に入ったところにあるそこは、まずどう読むのかで観光客を悩ませる。だいたい八重山ではそういうことが多いが、地元の呼び方があるうえにそのほかの読み方が何通りかあったりする。「みやらどぅんち」がまあ一般的な呼び方といえるかもしれないが、「めーやらどぅぬじい」というのもあるし、200円払って中に入るとくれる紙には「めーらどぅぬず」としてある。

このA4二つ折りの紙が、なかなかバカにならない内容のある資料なので、これさえちゃんと読んでおけば、こんな通りすがりの素人のよけいな解説などいらないのである。

きれいな石垣に開いた門をくぐってピーフンにあたり、左に曲がって行くと、以前はいつも縁先の隅におじいさんがひとり、小さな台を前にして座っていたものだが、まだ若めのおじさんに変わっている。名物じいさんも寄る年波で引退を余儀なくされたらしい。右手に入っていくと、琉球石灰岩を使いソテツやヤシまである南方的枯山水の庭がある。枯山水そのものは日本伝統の流れであろう。

この庭は国の名勝で、建物は1956(昭和31)年に琉球政府が重要文化財に指定し、1972(昭和47)年の本土復帰に伴って国の重要文化財になっている。

「殿内」とは、首里王府時代に設けられた行政区(間切)の頭職(かしらしょく)の私邸で、この様式が首里の士族階級の屋敷の構えや様式を踏襲しているというので重文になっている。ところが、士族の屋敷も階級によって規格が定めてあったのだが、この頭職の家は首里王都の士族にのみ認められていた建材、間取り、赤瓦葺きなどの様式そのままに建てられた。王府からは分不相応な規則違反であるからと、建て替えの命令を何度も受けていたが、これに応じなかった。

そうこうするうちに王府自体が危うくなりかけた、1875(明治8)年頃に強力な圧力があってやっと瓦葺きを茅葺きに変えたが、王府解体後にまた赤瓦に戻すなど、なかなかしぶとくがんばった。いわれるまで気が付かなかったが、この赤い屋根の勾配は、確かに少し急なようである。それも、茅葺きの上に瓦屋根を載せたからからだという。

ところが、首里の王城も士族屋敷もすべてが戦火で灰燼に帰してしまったとあって、琉球王朝時代の士族屋敷の様式をそのまま今に伝えるものは、本島にはなく八重山のここだけになってしまった。皮肉にも中央の指示に反して辺境ががんばったおかげである。それが重文の意味というのがおもしろい。

桃林寺の建物のほうは比較的新しいものらしいが、津波で流されたり再建されたり修復されたりしてきた権現堂と桃林寺の仁王像は、やはり重要文化財になっている。

|

| |

桃林寺と権現堂が意味するものは、いわば寺社における琉球処分の結果、八重山に初めて誕生したお寺と神社ということである。1614(慶長19)年に、実質的に琉球を間接支配する態勢に持ち込んでいた薩摩藩は、尚寧王に寺社の建立を“進言”した、と教育委員会の説明は言うが、この頃薩摩が琉球に要求することは、すべて“強要”だったのではないか。それが、琉球本島のみならず、八重山にまで及んでいた。

つまりは、薩摩が強要してこの寺社をつくらせるまでは、八重山にはお寺も神社もなかった、ということなのである。

だって、琉球には独自の神様とそれを支えるシステムが、ちゃんと存在していたのだから、お寺も神社も必要なかったはずなのだ…。

▼国土地理院 「地理院地図」

24.341217, 124.159844

タグ:沖縄県

国際用語になっている“TSUNAMI”の力を伝える石垣島大浜の大津波石(47) (石垣島だより シーズン2) [石垣島だより]

八重山で甚大な被害を出した明和の大津波については、遭難者慰霊碑を探しに行ったときの項目(石垣島だより 26)で書いていた。1771(明和8)年明和大地震の大津波が襲った石垣島では、壊滅的な大被害を受けたことは、そこで書いているとおりだが、遭難者慰霊碑の場所は、宮良の集落の北1.5キロにあたる、標高60メートルの畑の中の丘の上にあった。そのとき、津波石もあるとは聞いていた。だが、標高60メートルの慰霊碑のそばにごろごろとしている石は、津波石ではあるまい。その場所の特定と確認ができていなかった。

そこで、今回はその津波石を改めて探しに行った。津波石とは、津波によって動かされ運ばれてきた石である。小石も当然運ばれてきただろうが、よほど大きなものでないとわざにそうは呼ばないだろう。石垣島には、そういうものがあちらこちらにいくつもあるらしいが、どこか代表的なやつを探してみればよかろう。

その代表的なのが、大浜にあるらしい。

石垣島の南東部では、市街地と白保の間で大きく凹んだ湾がある。これが宮良湾で、それを挟んで東に宮良、西に大浜の集落がある。

宮良湾にはヒルギ林の宮良川が流れ込み、フルストバル遺跡(石垣島だより 23)の丘 からも珊瑚礁が広がる浅い海面が見渡される。そこから南の海岸近くに降りてきたところが大浜で、ここにはオヤケアカハチの像や御嶽などがあることも前に(石垣島だより 21)で書いていた。

大浜の津波石は、そのすぐ前にあった。

これまで、その前を通っていたのに、気がつかなかった。情報がインプットされていなかったので、立て札でも立っていなければ見過ごしてしまう。そして、そこには立て札も案内もなかった。

大浜小学校の南東に、デーンとある津波石は、木が大きく茂っていて、その根が岩の壁を抱え込むようにして伸びている。何メートルあるのか、その高さも木が覆っていてよくわからないほどだ。その周囲をめぐると、数十歩も必要である。

津波石の証拠としては、その周辺の土壌地質との連続性がないことがあるだろう。よそから運ばれてきた異質の石が、そこに根を生やしているのではなく浮いている必要がある。ここの石は、まさしく浮いている。

|

| |

いったいどこから、何メートルくらい運ばれてきたのだろうか。大浜の海岸付近の珊瑚礁から切り離され、移動してきたものだろうという推測はできるが、海岸からこの場所までは、10メートルもの上り坂である。

われわれは簡単に、“津波が運んできた”といい、“あっそう”と思うけれど、それに必要な膨大な力とエネルギーを考えてみると、それもにわかには信じがたくなるほどだ。

津波といえば、小学校の教科書にあった、稲むらに火をつけて村人を高台に集めて救った庄屋の話で、初めてそれを理解したくらいである。そのときには、それを紹介したのが小泉八雲であったことなどは、知らずにいた。

その話で、地震のあとに海の水が急速に沖に引き下がっていき、やがて大きな壁となって集落や田畑の上から覆いかぶさってきて、なにもかも根こそぎ持って行ってしまう…そういう状況は頭では理解したつもりでも、それがどういうものかは、日常生活からはやはり遠くにして過ごしてきた。“TSUNAMI”が国際用語として外国で通用していると聞いても、それは変わらなかった。

それを一変させたのは、3.11以降に知ることができた、さまざまな情報による。チリ地震津波や奥尻島など、すでに体験していた人を除けば、日本人のほとんどがまず似たようなものだったろう。直接被災をこうむった人々の恐怖と悲しみと無念さも、その何十分の一くらいは、ともにすることもできよう。

宮良湾では、湾内のあちこちに、岩がばらまかれている。これらも津波石のようにみえる。おそらく、そうだろう。

タグ:沖縄県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。