番外:駅弁=焼きたらこ大トロ鮭弁当(新潟県)「いなほ」で駅弁を食べ損ねたので新潟駅で買った駅弁が… [番外]

でんでんむしの岬めぐりでは、なによりもまず公共交通機関のダイヤ時刻表が優先されるので、その土地土地の名物やうまいものなどを食べ歩くという習慣も興味もない。なので、ときどきは食事をする時間もなく、食いっぱぐれになってしまうこともある。そんなときにも頼りになるのが駅弁である。

ところが、「いなほ」ではその駅弁にも見放されてしまった。たまたま行きも帰りも乗ったのが酒田=新潟の運行だったせいもあったのかも知れないが、弁当の類いを積んでいない。おまけに、駅弁は車内ではなく駅で買うものだという屁理屈さえも、近頃ではすっかりその論拠が崩れている。

駅弁を売っていない駅が、思いのほか多いのである。村上駅でも酒田駅でも駅弁はない。とうとう、駅弁はデパートの催事場で買うものになってしまったのか。

とはいっても、大きな駅や新幹線などでは、そんなことはない。駅弁を山積みにした売り場では、飛ぶように売れている。「いなほ」が着いた新潟駅でも、在来線から新幹線の乗り場を結ぶ通路にある売り場もそうだった。

「いなほ」でお預けを食らっていたためか、それに吊られて買ってしまった。外に出てレストランを探してなに食べるか考えるのもめんどくさいし…。

ま、そんなときにも駅弁は便利なのですよね。(先日チラ見の新聞に天皇陛下がお好きなチキンライス弁当?とかの写真が載っていたが、駅弁にも宮内庁御用達とか一般のとは違う特別なのがあるのだろうか。)

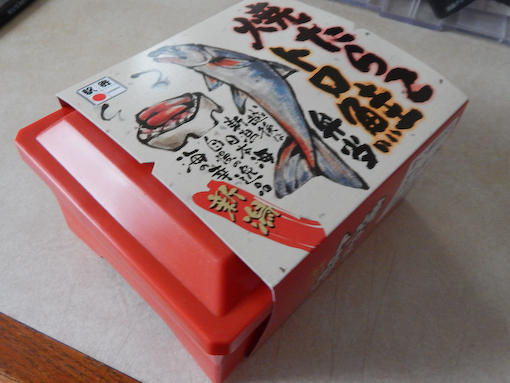

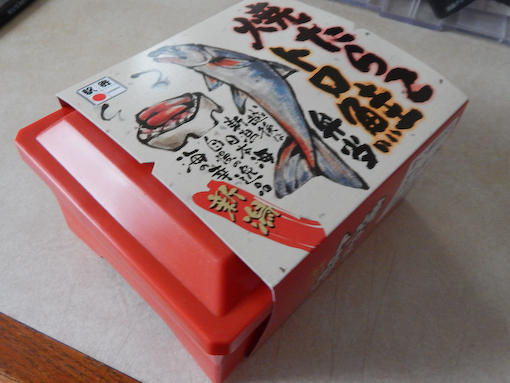

見た目のボリュウムと値段から、この辺がよかろうかと選んだのは、“焼きたらこ大トロ鮭弁当”。

ところが、これがものすごい「上げ底」でちょっと驚いた。

日本の“上げ底文化”には歴史と伝統もあるらしいが、弁当でも昔からそれがないわけではなかった。昔の四方の枠が木で、底がヘギでできていた弁当の折箱でも、底から1.5〜2ミリくらいの微妙なところに底ヘギを差し込む溝が掘ってあったものだ。

一時期、過剰包装が問題になって以後も、相変わらず上げ底はなくならない。ペットボトルでさえも、容量を大きく見せるデザインが多い。駅弁の上げ底は、菓子折などと並んで多かれ少なかれ広く定着していたものとも考えられる。

プラスチック成型が容器の大勢を占めるようになって、上げ底も自由自在にできるのか。

しかしねえ、これはちょっとどうなんだろうか?

横から見ると、弁当の中身が入っている部分は、このちょっと折れたようになっている高さから真ん中の半分にあたる部分だけ。下は上げ底、上も上げフタ、なかなか大胆な上げ底で、実に上げ底率は50%である。

ここまでくると、上げ底も立派な詐欺の領域に入ってしまいそうだ。

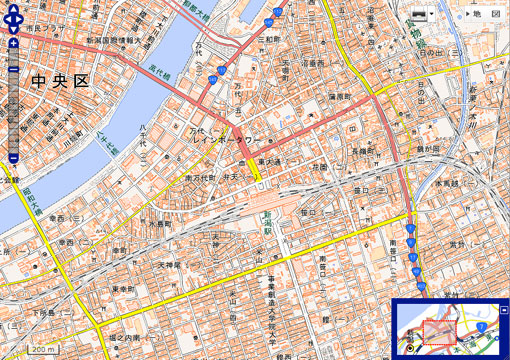

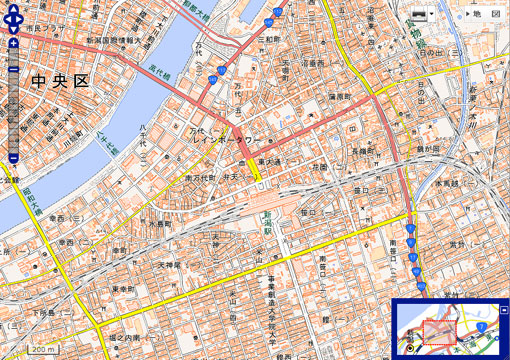

▼国土地理院 「地理院地図」

北越地方(2015/06/30 訪問)

北越地方(2015/06/30 訪問)

ところが、「いなほ」ではその駅弁にも見放されてしまった。たまたま行きも帰りも乗ったのが酒田=新潟の運行だったせいもあったのかも知れないが、弁当の類いを積んでいない。おまけに、駅弁は車内ではなく駅で買うものだという屁理屈さえも、近頃ではすっかりその論拠が崩れている。

駅弁を売っていない駅が、思いのほか多いのである。村上駅でも酒田駅でも駅弁はない。とうとう、駅弁はデパートの催事場で買うものになってしまったのか。

とはいっても、大きな駅や新幹線などでは、そんなことはない。駅弁を山積みにした売り場では、飛ぶように売れている。「いなほ」が着いた新潟駅でも、在来線から新幹線の乗り場を結ぶ通路にある売り場もそうだった。

「いなほ」でお預けを食らっていたためか、それに吊られて買ってしまった。外に出てレストランを探してなに食べるか考えるのもめんどくさいし…。

ま、そんなときにも駅弁は便利なのですよね。(先日チラ見の新聞に天皇陛下がお好きなチキンライス弁当?とかの写真が載っていたが、駅弁にも宮内庁御用達とか一般のとは違う特別なのがあるのだろうか。)

見た目のボリュウムと値段から、この辺がよかろうかと選んだのは、“焼きたらこ大トロ鮭弁当”。

ところが、これがものすごい「上げ底」でちょっと驚いた。

日本の“上げ底文化”には歴史と伝統もあるらしいが、弁当でも昔からそれがないわけではなかった。昔の四方の枠が木で、底がヘギでできていた弁当の折箱でも、底から1.5〜2ミリくらいの微妙なところに底ヘギを差し込む溝が掘ってあったものだ。

一時期、過剰包装が問題になって以後も、相変わらず上げ底はなくならない。ペットボトルでさえも、容量を大きく見せるデザインが多い。駅弁の上げ底は、菓子折などと並んで多かれ少なかれ広く定着していたものとも考えられる。

プラスチック成型が容器の大勢を占めるようになって、上げ底も自由自在にできるのか。

しかしねえ、これはちょっとどうなんだろうか?

横から見ると、弁当の中身が入っている部分は、このちょっと折れたようになっている高さから真ん中の半分にあたる部分だけ。下は上げ底、上も上げフタ、なかなか大胆な上げ底で、実に上げ底率は50%である。

ここまでくると、上げ底も立派な詐欺の領域に入ってしまいそうだ。

▼国土地理院 「地理院地図」

タグ:新潟県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

一種の箱膳なんですよ。

by dairo (2015-08-28 07:02)

@うーん、それとは違うんで、むしろ足付きのお重をイメージしたもんだろうと思います。

by dendenmushi (2015-08-28 19:08)