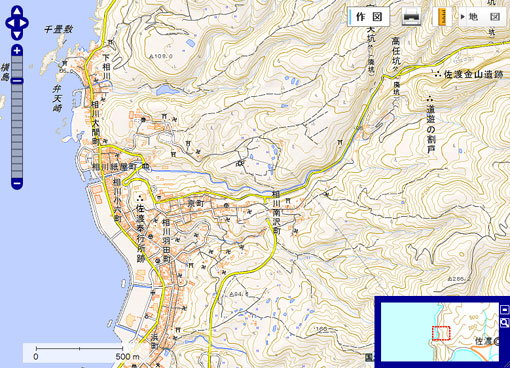

1129 弁天崎=佐渡市下相川(新潟県)佐渡へ来て金山へも行かないへそまがりは風が強い雨の弁天崎から海府海岸を北へ [岬めぐり]

佐渡の弁天その5を数えたのは、小木の弁天崎だったが、その6の弁天さんは相川の弁天崎となる。佐渡の弁天の岬は、そのほとんどが南東海岸に集まっていたが、この西海岸にも2つあるのだ。

相川は、佐渡金山のお膝元の町で、佐渡奉行所もあって金山のお陰で成り立ってきたその昔は、町も佐渡の中心的な役割をもって繁栄していたのであろう。

現在は、七浦海岸から海府海岸へ向かう道路の西側は、相川下戸町から下相川にかけて、海岸線はすべて埋め立てが進んで海が遠くなっているが、かつてはこの道路が海岸線だった。

相川羽田町は現在の西警察署の付近で、そこには「羽田浜通り」の石標が立っていて、かつては羽田港があり、唐津焼を積んだ唐津船が入港したと書いてあった。佐渡と唐津、いったいどういう云われと関係があるのか、それは書いてない。調べればわかるのかもしれないが、とりあえずはパス。

相川の町は、細切れに区画されたたくさんの“相川”がついた町名が固まって、押し合いへし合いしている。その町のなかに“相川天領通り”という門を構えた通りがある。まだ、朝も早いので、開いていない店も多かったが、薬局は開いていた。

やっと、オロナイン軟膏を入手! いや、これは安くてだいたいにおいて汎用的に効く。痒み止めにも効果がある。これが必要なほど、じんましんのような湿疹が広がっていたのだ。心当たりは、民宿で食べた貝類か…。

(そのときは、そう思っていたのだが、帰ってきて皮膚科の診察を受けに行くと、そこの先生は天眼鏡で見ながら、じんましんではなく毛虫のようなものに刺されたのだろうという。とするとどうやら、河ヶ瀬崎の道が崩れてなくなっていたところを、ヤブコギで突破したときだな。)

“天領通り”とは反対に、北に向かって町を抜け、奉行所跡の下を弁天崎を目指していると、羽田浜にあったのと同じ石柱が「大間町」を告げている。しかし、現在の町名からはその名は消えている。小木と同じく、“間”も“潤”なので大きな湊を表している。大間は回船の入港で栄え、米問屋がここに軒を並べ、番所も置かれていたと、説明がある。

その問屋八軒の筆頭の橘屋は、良寛さんの母の生家であったというが、その跡を示す標石の隣には、大きな黒い石の碑があった。良寛さんの自筆を写したらしいが、そのタイトルは「中元歌」とある。「中元節」というのは中国に伝わる亡くなった人が家に帰ってくるのを迎える行事で、これは日本ではお盆の諸行事の習わしとして残っている。おそらく、母思いの良寛さんが、母が自分の生まれた家に帰ってこられるようにという意味のことが書かれているのだろうが、漢文で読めないし意味もわからない。“お中元”も、ここからきているのだろうか。

また明治期には、佐渡鉱山から産出される鉱石類も、ここ大間から積み出したという。

とにかく、そんな相川の北の端は、やたら広い下相川。その南の端に出っ張っている岩場には千畳敷という名前もついている。

千畳敷の岩場へは、どういう必要があってのことか、通路と橋まである。

ぽこんと盛り上がった岬の上には神社はあるし、灯明台もあるが弁天さんがどこにあったかは。これまた不明。とにかく、ここへ来ると、雨風が強くて、海に向かっておられないほどだったので、あちこち探し回らないし、その必要もない。

弁天崎からも、相川の町の右手に長く伸びていく春日崎が印象的な風景が広がっている。「佐渡おけさ」にも、それは歌われていて、

佐渡の相川、羽田の浜で 女波男波が打ち寄せる

かすむ相川夕日にそめて 波の綾織る春日崎

という文句は、羽田浜の案内板にあった。その春日崎のほうから、相川を見たところの車窓写真でみるとこんな感じ。

「千畳敷入口」というバス停から、今度は海府線の岩谷口行きのバスを待つ。海府線というのは、相川から佐渡島の北側の山地の西海岸を岩谷口との間で往復している。だが、岩谷口は北の端ではなくて、西海岸の北寄りではあるがその途中である。

土曜日でも7〜8本はあるので、これをなんとかうまく乗り継ぎながら、佐渡の北端まで、今日中になんとか辿り着ければ…というのが当初の思惑であった。

38.041945, 138.234276

タグ:新潟県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0