番外:鯖ヶ浜と鯖ヶ浜港=三宅村阿古(東京都)赤い今崎海岸に続くニビイロのサビガハマは「橘丸」の寄港地 [番外]

東京芝浦の竹芝桟橋を出た船や、運よく欠航にならずにやってきた八丈島・御蔵島からの船が出入りするここは、錆ヶ浜港(さびがはまこう)。

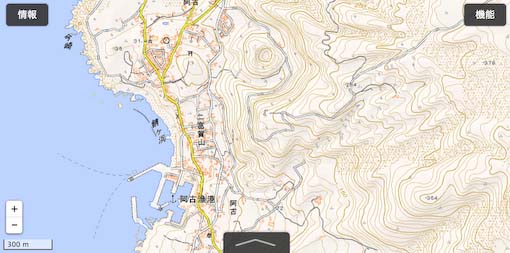

全島避難が解除になって以来、三宅島の玄関口の役目を果たしてきている、島の西側にあるこの港は、もともとはサブの扱いで、東側の三池港が使えないときに西のここに接岸するだけであったようだ。

どういう影響があったのか、説明が見当たらないので、詳しい理由は不明ながら、2000年噴火以降、東の三池港は使えなくなっている。だから、「橘丸」ももっぱらこっちへ着く。もうひとつ、伊豆岬と今崎の間に、伊ヶ谷港(いがやこう)という港もあるが、これが今のサブになっている。

しかし、ここはなぜ“サビ”なのだろう。魚偏なら“サバ”かとも思ったが、沿岸から遠い伊豆諸島ではサバもあまり聞かないし、金偏の“鉄のサビ”が浜の名につく理由も思いつかない。

伊豆大島などでよく食べられている白身魚に、“サビ”(クロシビカマス)という魚があるので、その名からきた名前なのか。いずれにしても“サバ”ではないらしいし、第一魚偏ではない。港の北に続く黒っぽい浜の名も錆ヶ浜。ここは港よりも、浜の名のほうが先にあったと考えるべきだろう。

鯖ヶ浜港は、阿古漁港の北側に突き出た岸壁のことで、東海汽船の大型の貨客船「橘丸」が、毎日早朝に東京からやってきて、お昼すぎには八丈島・御蔵島からの折り返し便が着き、また人と荷物を積んで、そそくさと出て行く。今のところは、それだけのために存在する港である。こういう大型船の接岸する岸壁には、かなりの幅も長さも必要になるので、小型船のように港の防波堤と灯台をくぐって港内に入るというようなことはない。

外海に面した防波堤のような岸壁が、船が接岸するところなのだ。

こういう場合は、入港する船はアタマから入ってきて岸壁の前で反転し、船首を海に向けて接岸するのが決まりである。

でんでんむしが帰るときに乗った便は、八丈島から出たものの、御蔵島への寄港はできなかった。そんなアナウンスが、広い待合所の建物のなかに響いていた。が、どんな客がそれで影響を受けることになったのだろう。

そんな埒もないことを思うのも、自分が八丈島で三宅島へ向かうはずの「橘丸」を2日間も待たされ待ちぼうけをくったばかりだからだ。

寄港できなかった御蔵島から乗るつもりだった乗客は、乗れなくて乗っていないわけだから、八丈島から乗って御蔵島で降りるつもりの乗客が、三宅島まで連れて来られた、というケースは考えられる。

さーて、そういう人がいたとして、どうするんだろうね。

天候次第で、船はなかなか計画通りにはいかない。それは離島の場合は大前提で、だから東海汽船も、乗船券に予定通りに運行しないことがあるという意味の印字をして手渡したりしているわけだが…。

港の岸壁の北側を見ると、まず目に飛び込んでくるのは、赤いテーブル状の今崎海岸である。その手前からは、対照的にくすんだ灰色の海岸が伸びてきて岸壁までつながっている。

小説家などだと、空や海の表現に「にび色(鈍色)」などと気どって表現するのを好む傾向があるが、こういう錆ヶ浜がまさしくそのにび色なのであろう。空や海ならいいけど、浜にはふさわしくないのかな。“サビ”と“ニビ”…。

そのときに流れてきた溶岩の性質によって、赤くもなったり黒くもなったりするが、錆ヶ浜に切断面を晒している部分的に礫の層も含む地層もにび色であった。

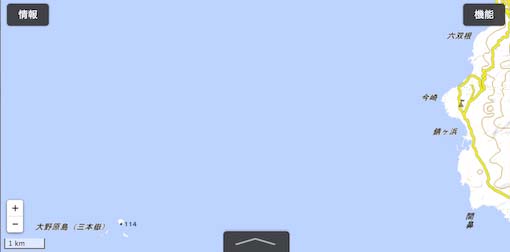

今崎海岸の項がいっぱいになってしまったので、書き切れずに残っていたのは三本岩。大野原島(三本嶽)と地理院地図で表記されている岩島は、錆ヶ浜からは西南西に9.2キロの距離にある。ここも、海底火山の噴火で生じた島だろうが、もちろん無人島。

だが、遠くの海にはかなげに蜃気楼のように浮かんでいるこの岩島は、今の三宅島、とくに阿古地区の漁師さんなどにとっては、その存在感ははっきりとしていて、生活と密接に結びつくほど重要である。

阿古の民宿に電話したときにも、いちばんに「釣りですか?」と聞かれたくらいで、外来の観光客のうちに占める遊漁客の比率がどのくらいかはわからないが、相当なものではないか。民宿の多くは、そういう客を相手にしており、自前で、あるいは提携で、遊漁船を用意して待っている。

そして、その船が向かう漁場の主だったところが三本岩。大きいのは確かに三本だが、そのほかに十指に数えられるほどの小さな岩島が集まっている。釣はしなくても、そういうところに行ってみるのもおもしろそうだ。けどね、ここには岬はないから行かなくてもいいんだ。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度4分10.11秒 139度28分50.31秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0