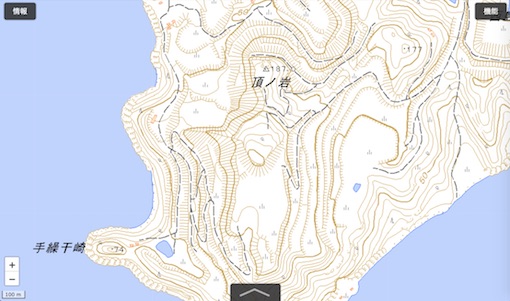

1545 手繰干崎=姫路市家島町真浦:西島(兵庫県)ちょこんと出っ張っている頂ノ岩もかろうじてわかる [岬めぐり]

.jpg)

室崎を大きく回り込んだフェリーは、南に進路をとって西島を左舷に見ながら南下して行く。小ヤケ島という小さな丸い島があり、その背景にも採石場またはその跡らしいところが続いているが、視界が効かずよくわからない。

-65dd0.jpg)

山のピークが二つ三つあり、その山が切れるところから少しばかり飛び出した帽子をかぶっているようなところが、手繰干崎という名前のある岬になる。

岬に続く山は結構大きく高いようにも見受けられるが、地図でみるとその周辺も採石場ばかりのようだ。いちばん高く見えるところが250メートルくらいで、その手前の少し低いところで200メートル足らず、といったところだろう。

-6deee.jpg)

高いほうにはなんの記名もないが、その北側には頂ノ岩と記されて187メートルの三角点の記号とその脇に露岩がひとかたまり示されている。つまり、高いほうには三角点がなくて、低いほうにある。

その様子は、フェリーからでしかもこの天候では、わずかにちょこんと出っ張っているなあというのがようやくわかる程度でしかない。

このちょこんと出っ張っているのが、高さ8メートルもある頂ノ岩で、その周囲は25メートルもあるという。この岩には、コウナイの石、長老岩、天の逆矛などといろいろな呼び名があるそうだが、こういう巨石には必ずといっていいほど、いろんな話が尾ひれハヒレくっついて成長していくものだ。

信仰の対象とはいえないまでも、夜に光るとか近くに寄って触ると病気が治るといった俗説まで生んだりする。当然、下手に崩して採石などしてしまっては、祟りも怖いというのだろうか、採石もそのすぐ下まできたところで止まっている。

三角点も本来は高いほうにあるべきもので、それがより低い頂ノ岩のそばにあるというのも、採石を避けて避難して移動したようでおもしろい。-ed1e4.jpg)

-ed1e4.jpg)

この頂ノ岩までは、実際に登って写真を撮ったりしている人のブログなどもいくつかあった。そのひとつによると、三角点が移動したのは事実で、1992(平成4)年のことであるという。

以前はそこまで登ることもできたが、採石が進んでいる現在では、それもどうなのだろう。いずれにしても、採石会社の許可も必要だし、一般の定期航路もないので船をチャーターしなければならず、そこまで行くのはなかなかハードルは高そうだ。

-f35ab.jpg)

国生み神話で最初にできたオノコロ島とはいったいどこかというのにも、淡路島だとするもの、淡路本島ではなく南西にある沼島だとするものなどいくつかある。その候補地のなかには、家島だとするのもあるらしい。ただ、家島自体にはそれらしい証拠物件がない。そこで家島諸島に範囲を広げて、頂ノ岩こそ天の御柱なのだとする説まであるようだ。

-24fbb.jpg)

▼国土地理院 「地理院地図」

34度38分43.53秒 134度27分33.33秒

@このブログは、ヘッダー、サイドバーをも含めた、全画面表示でみることを大前提としています。スマホでご覧の場合も「表示切替」で「PC」を選んで、画面表示を切り替えてご覧いただけるとうれしいです。

タグ:兵庫県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0