1525 江井崎2=淡路市江井(兵庫県)国生み神話ゆかりの地は線香づくりの地でもあった [岬めぐり]

一年ぶりの岬めぐり復活となった今回のコースは、淡路島、たつの市、家島諸島、小豆島、豊島(てしま)、直島と、瀬戸内海の東部地域(というより海域か)をめぐる。

まずは、新幹線を新神戸で降り、地下鉄ひと駅で三ノ宮に出る。三ノ宮のガード下にある神姫バスのバスターミナルから、高田屋嘉兵衛公園行きのバスに乗る。そのルートは、高速道路で新舞子から明石海峡大橋を渡り、神戸淡路鳴門自動車道(国道28号線)を北淡 ICで降りて、淡路島の西海岸を南下して五色バスセンターまで行く。

所要時間1時間半、運賃1,650円のバス旅は、例によっていちばん前の席に陣取り、バスのフロントから淡路島西海岸の岬を拾っていこうと目論む。バスのいちばん前の席に陣取るというのは、それはそれでそれなりの工夫と努力が必要なことなのだが、時間が少し遅目だったこともあってか乗客は少なかった。

明石海峡大橋も何度か渡っているが、北側から見る淡路島は北端の島が細く狭まったところを見ている。このため、東の鵜崎と西の松帆の浦が一目に収まるほどで、一見小さな島のように写る。しかし、淡路島はとても大きな島で、そのために岬めぐりにもひと苦労する。

前にも書いたように、バスの便が悪くて島を周回する路線もない。特に西海岸は、江井崎の南側の明神崎、五斗崎、仏崎、雁子岬が、これまでの淡路島訪問でもいつも取り残されてきた。そこで今回は、西海岸だけをカバーしようと、このルートを選んだのだが、江井崎については

の項で取りあげていた。その時は少し遠くの高いところを走る国道28号線からの遠望で、今回は海岸線の県道31号線を南下しながら江井崎を見ている。

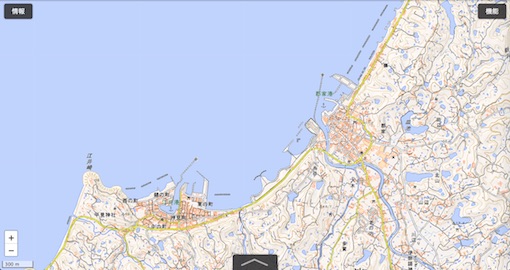

江井崎のあるところは淡路市江井で、町に入ってしまうともう岬は見えなくなる。県道から岬が見えているところは、少し北側の郡家付近からになる。車窓からは見えないが、地図で見るとこの付近には大小たくさんの溜池がある。

郡家から少し南の山側に入ったところには伊弉諾(いざなぎ)神宮があって、バスはそこにも寄って行く。

そういえば、淡路島は神話の国生みの島だった。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が交わって、まず最初に産み落としたのがこの淡路島なのだ。官幣大社の一宮だったので、その地名もあったが、今ではその名は中学校に残っている。

岬の写真としては、南下しながらでは逆光になるので、黒い影のようにしか見えない。場合によっては、このままですませてしまわざるを得ないことも多いのだが、ここでは同じ道をまた引き返すので、帰り道から見れば順光になる。

江井崎の上には、白い大きな建物が目立って建っている。愛想のない地理院地図では、その建物の表記はあっても記名がない。Mapionでわかるかと思えばこれにも表記がなく、正体不明だった。表記がないということは公共施設でもないと思われるので、残る可能性はどこか民間企業の施設で宣伝の必要がないもの(どちらかといえば人知れずひっそりとありたいもの)、つまり保養所や研修所のようなものかもしれない。

淡路島観光協会がつくっている淡路島観光ガイド・あわじナビというサイトでは、江井崎についても一項目を設けて、次のように記している。

播磨灘に突き出し、眼下に岩場を見下ろす絶景の江井崎は、天然の造形美を誇る奇岩が並ぶ岬である。

播磨灘に突き出し、眼下に岩場を見下ろす絶景の江井崎は、天然の造形美を誇る奇岩が並ぶ岬である。

江井崎は、別名「乙女崎」とも呼ばれ、ここより南にある明神崎(別名「男岬」)とは対をなす景勝の岬として、古くから地域の人々に愛されている。

また2つの岬は、観光ルート「夫婦めぐり」(伊弉諾神宮と夫婦神をモチーフにした一宮周遊コース)の中にも組みこまれている。

いかにもむりやりにとってつけたような乙女崎と男岬に思えるのだが、「古くから」というのは、いったいいつ頃からのことなのだろうか。それも知りたくなってしまう。

いかにもむりやりにとってつけたような乙女崎と男岬に思えるのだが、「古くから」というのは、いったいいつ頃からのことなのだろうか。それも知りたくなってしまう。

江井の付近を走るバスの車窓には、「線香」の文字も見える。もともと淡路島の西浦一帯の港は、廻船業が盛んでその基地となっていた。その代表船主が、「菜の花の沖」の高田屋嘉兵衛だった。(要訂正:1528 仏崎の項において訂正しています)船持ちでもない一般の住民は西風で港が閉ざされる冬場は、出稼ぎなどに頼る者も多かった。江井浦の線香作りは、冬枯れの手仕事として始まったもので、170年ほどの歴史を持つというのだが、それも知らなかった。知っていたのはテレビでCMを流している大手の線香屋の名前くらいだったが、その会社の工場も淡路島にある。また、銀座の鳩居堂は路線価でも知られているが、ここも元はといえば線香屋から始まっている。

タグ:兵庫県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0