1454 荒崎2=横須賀市長井六丁目(神奈川県)栗谷浜ルートになぜか失敗10年ぶりの荒崎で「付加体」の意味を考える [岬めぐり]

10年ぶりの荒崎は、長井からソレイユの丘経由のバスに乗り、ソレイユの丘で降りて栗谷浜に出るつもりだった。ちょうど長井のバス停ダイヤにもその便が明記されていたからだ。ところが、時間通りにやってきたバスは、ソレイユの丘に行かず、まっすぐ荒崎まできてしまった。運転手さんに聞くとこれは行かない、ひとつ戻って漆山のバス停のとこから上って行けという。じゃああの時刻表はいったい何なんだよ、ちゃんと星印がついてソレイユの丘経由とあるじゃないかと、問い詰めたいところだがそれも虚しい。それに第一、近頃どこでもなにかと文句を言ってくってかかるオヤジが多いので、あれと同じようにはなりたくない。

ぐっと呑み込んで、まあこっちは余裕でどっちでもいいんだからね。それじゃあ、と一般ルートで荒崎公園に向かうことに。

荒崎は三浦半島のなかでも、観音崎、城ヶ島、油壺…と数えあげても、何番目かに有名な場所と言えるだろう。潮が満ちたり干いたりする岩とその間に小さな砂浜が挟まっていて、海岸に続くでこぼこした岩場には潮だまりもある。そんな海岸を多くの人が歩いてすり減った踏跡を辿りながら岩を乗り越え、ときには潮が満ちても渡れるようにコンクリートで補強された細い道をつたって歩くことができる。

家族連れなど大勢の人が、海の香りを楽しみにやってくる。磯伝いの道は東西に向かい、北側は30メートルくらいの崖が続くので、冷たい風も遮られ、南に開ける海の向こうには伊豆大島が見える日も多い。そしてもちろん、西にはお約束の富士山が…見えるときもあれば、見えないときもある。

尖った岩の角にさえ気をつければ、こどもを遊ばせるのにもいい場所だが、決して大人が眼を離してはいけない。ただ、こども目線で考えれば、ここはやはり人が常に多く出入りすることもあってか、小さな魚介類や海藻など磯の生物相が乏しくさびしい。

周囲に緑も花も少ないけれど、そこに変わらずにある岩の様子をみると、いくらかおもしろいこともあるのだ。

三崎層という地層が縞になっている崖の下は、斜めになった板状の岩が重なっているような風景を見せている。

なにしろその風景こそは、遠い遠い昔、ここが日本列島に最後に付け加わった陸地だという証拠なのだから…。

三浦半島の地層は、ちょうど半島を東西の線でいくつかに切り分けたように池子層・逗子層・葉山層群・初声層などと北から南へ重なりながら並べたようになっている。いまからおよそ1200万年から400万年くらい前にかけてできたとされる三崎層は、半島の南端部と荒崎、佐島の一部、つまり三浦半島の南部を構成している地層なのだ。

でんでんむしは、地質学を正規に学んだことはない。まったくのシロウトなのだが、昔からその関係の本をいくらか読んできた。その興味は浅く広い。だが、そうした一般の幅広い興味に応える書物は、昔はまったくなく専門書ばかりであった。

その昔の専門書では「地向斜」というのが幅をきかせていたが、どれを読んでもそれがどういうことなのか、なかなか自分でイメージを得るように理解できなくて困った記憶がある。学者の書くものは、どうしてこんなにもわかりにくいのだろう…その思いをいっそう増幅させる一因ともなった。

今では学会的には「地向斜」はどこかへきれいに片付けてしまわれたようで、いつのまにかすっかり影をひそめてしまったが、それにかわってよく出てくるようになった用語が「付加体」。でんでんむしが最初に接したそのことばは、確かに「付加帯」とされていたので、てっきりそうだと思い込んでいた。

2010年のはじめに高知県の岬めぐりに出かけたとき、四万十帯についていくつか書いてきた。これが付加体に改めてちゃんと眼を向けてみた最初だったのだろうか。

その後、専門を一般向けにくだいた地球科学関連の本もいろいろ出るようになったし、最近ではネットにもそういう情報がたくさん公開されるようになって、より詳しく知ることもできありがたいことだ。

おかげで「付加体」については、どうやら自分なりのイメージを膨らませることができる。でんでんむしは勝手に、これを説明するにはごはんつぶがついたしゃもじを想像するのがよい、と考えている。

そのごはんつぶのついたしゃもじを、茶碗や皿の縁に当てて、ゆっくり動かしていくと、ごはんつぶがその縁に重なってたまっていくだろう。そこで、ひょいとしゃもじと茶碗や皿をいっしょにひっくり返す。

その状態で、こそぎとられ縁にくっついているごはんつぶが「付加体」なのだ。そう考えるとわかりやすい。(珍説?新説!)

で、荒崎にみられる三崎層は、日本列島で最後に(今のところ)くっついたごはんつぶなのだ。そして、三崎層は三浦層群に含まれ、それはさらに大きくみると房総半島や丹沢とともに四万十帯の東の端っこを構成している。

土佐清水の竜串に行ったときには、実は思いもしなかったのだが、そこにも三崎層が存在していた。四国の西南端と三浦半島はつながっていたのだ。

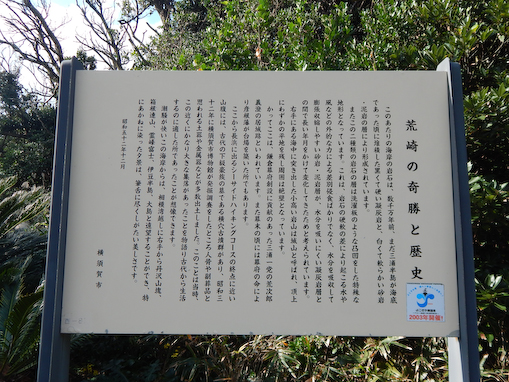

しかし、やはり「付加体」などという生硬な専門用語は、なかなか一般には浸透しにくいとみえて、自治体の立て看板の説明文などではこれを省いている。横須賀市が荒崎に建てている案内看板では、「数千万年前、まだ三浦半島が海底であった頃に堆積した黒くて硬い凝灰岩と、白くて軟らかい砂岩・泥岩の層により形成され」たなどという表現をとっているのだが…。

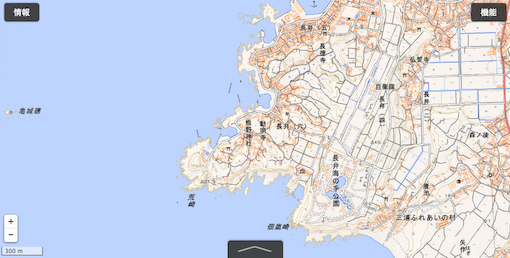

▼国土地理院 「地理院地図」

35度11分38.82秒 139度36分1.08秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

荒崎は、するどい岩礁が続きますね。歩くのに大変気を使います。

夕陽と富士山を撮りに行きましたが、富士山は姿を見せませんでした。

by kohtyan (2017-02-23 11:04)

@富士山はね、晴れていても見えないことは多いですからね。そこだけ雲におおわれていて…。

夕陽はもっと足場のいいところのほうがいいかもしれません。入口駐車場の右手上あたりは、どうでしょうかね。

by dendenmushi (2017-02-24 06:38)