1388 新鼻=三宅村阿古(東京都)この“新しい鼻”がいつ頃そう呼ばれるようになったのかは誰も知らないのか!知りたくないのか? [岬めぐり]

新鼻(にっぱな)という名は、当然に“新しくできた鼻”をさした命名であろう。とすると、この名はいつ頃につけられたものなのだろうか。

三宅島では最南端にあたるこの出っ張りは、付近全体では大きく南に張り出してはいるが、新鼻と名付けられた岬は、ほんの少しそこから飛び出す形で岩棚が海に突き出ている。その先には、新鼻ハナレという細長い岩島がある。見方によっては半円の弧を描くラインの一部のようにも思える。さては、これは新鼻新山の火口の一部なのか? いやいやそんなことはないはずだよね。

この付近一帯も、釣り人の間では有名なポイントであるらしく、まだ陽も昇らぬ早朝であるにもかかわらず、すでに岩の上に陣取って竿を出している人たちがいる。

確かに、降り積もった火山灰を乗せた溶岩が海に落ちではいるが、さほど高い断崖というわけでもなく、浜の岩場も歩きやすくはなさそうだが、広く開けているので比較的足場もよいのだろう。

こども時代の遊びからおとなになってからの五目釣り以外、こういう本格的な釣りや釣り船による釣行などはほとんどしたことがないが、釣りのおもしろさは多少知っている。それにしても…、と全国津々浦々どこへ行っても、どんな辺鄙な岬に行ってみても、必ず釣り人だけはちゃんとそこにいるか、いたかの形跡を残しているのは、驚くべきことだとこれもいつも思うことだ。

やはり、日本人の半分くらいは海彦の子孫なのだろう。新鼻の遠く水平線には、御蔵島の影もぼんやりと見える。海彦の子孫たちもまた、こうした島々を舟を作り帆をあげ櫂を漕いで往来してきた。

この岬の名をつけた民宿は、阿古ではなく東隣りの坪田にあるがそれも釣宿で、ネット情報も釣り関連の情報ばかりしかなく、それ以外の新鼻について知ろうにも、まったくといっていいほど情報がない。

これまでの項目で見てきたように、薄木から粟辺、新鼻新山、新澪池跡にかけては、1983年の噴火で大変動があった地域である。新鼻もこのときにできたのかというと、そうではない。このときの記録では、場所の特定手段としてすでに既知の名として、「新鼻海岸付近」などとされているからだ。それに「新鼻新山」という新しくできた山の名に使われたのも、それ以前から新鼻があったことを示している。

噴火記録を辿ってみても、いつの噴火で流れ下った溶岩流が新鼻というあたらしい鼻をつくったのかは、定かではない。前出の『地質ニュース』に掲載の図でみると、どうやらこの新鼻の付近は、“歴史時代の溶岩”の上に、1760年宝暦年代の爆発角礫岩(火山が爆発したその場所で形成された角張った岩片で母岩や貫入した火成岩物質の砕けたもの)と、1983年のスコリアなどが厚く降り積もったものとみられる。

つまり、いつから「新鼻」と呼ばれるようになったか、あるいはそういう地形的特徴を生じる現象がいつ頃にあったのかは、でんでんむしのようなシロウトが粗雑なネット情報調査をしたくらいではとうていわからない、深く多重に折り重なる地層に完全に埋もれていて、表面には出てこないのである。

考えてみれば、それも不思議なことだが、そんなことは前項のしんみょう池の水がいつ抜けたのかと同じで、どーでもいいとみんなが思っているからなのだろうか。

あ、そうそう。そう言えばね。ほら“新澪池”も“新しい澪池”ですよね。とするとこれも、“古い澪池”がどこかにあったはずなんだがねぇ。でも、この場合は古い池のそばで爆発が起きて、新しいのが古いのを吸収合併した、ということは考えられる。しかし、もしそうだとするならば、“新澪池は1763年の噴火”で形成されたのではなくて「古澪池」が噴火したのだということになりはしないか?

頭の悪いでんでんむしは、だんだんわからなくなってしまうのだが、それはそれとしても、新鼻付近で長年にわたって繰り返されてきた数々の地殻変動的爆発の結果であることだけは確かなのだ。(とりあえずいいかげんにまとめる→この答えはあとの項でね)

新鼻の北側、バス停と都道の間には、なにかを栽培している園地のように道が四角に区切られたようなつくりになっていて、柵とネットで囲まれているが、黒いネットはもうだいぶ以前からボロボロにちぎれているし、なにを植えているのかもよくわからない。

どうやら、東京都管轄の防風林かその培養園地のような感じだが、三宅支庁のページをみてもまったく取り付くシマがないので、詳細は不明である。だが、どうもお役所仕事特有の“やりっぱな感”の印象が強く漂っているような…。

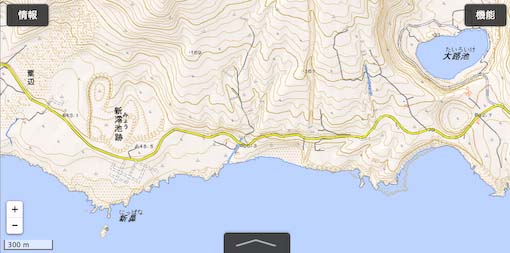

▼国土地理院 「地理院地図」

34度2分46.53秒 139度30分5.70秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0