番外:新澪池跡=三宅村阿古(東京都)池が池でなくなったときそれが問題だと思うのはでんでんむしくらいのものなのか [番外]

新澪(しんみょう)池跡には、バス停のほか休憩スペースやトイレ、それに駐車場があるので、おそらく薄木から坪田までの間を走る車にとっては、重要なポイントになるのだろう。駐車している車も1台、また後から1台増えたが、どうやらいずれも釣り人の車らしい。

ここでは、新澪(しんみょう)池跡の“跡”もポイントである。つまり、かつては池だったものが、今はそうではなくなっているということだ。

まず、このあたりで池といえば、火口に水が溜まってできる火口湖であると考えられるが、それはいつできたのだろう。気象庁の「三宅島噴火の歴史」では、

1763年 宝暦13年 雄山山頂噴火、阿古村薄木でも噴火。約6年間

と一行記されているだけだが、地質調査総合センターと産業技術総合研究所のサイト「日本の活火山」によると、宝暦の噴火についても詳しく書かれている。

1763年8月17日(宝暦十三年七月九日)夜より鳴動が頻繁にあり,雄山の山頂から赤熱の岩片が稲妻のように飛んだ.翌日から鳴動,地震が頻発する中,薄木からも噴火が始まった.阿古,坪田両村にはスコリアや火山灰が多量に降り,伊豆,神着にも降灰があった.薄木には深い火口が形成され,水が湧いて池となった.この火口が新澪池であると伝えられている.噴火は1769年(明和六年)まで続いた.噴火をもたらした割れ目火口列は3条の割れ目の中央にあたる.スコリアは南東山麓にかけて厚く降下した.薄木周辺ではこれを覆って爆発角礫岩が堆積した.また,新澪池北方の小火口からは薄木へ溶岩が流れ下った.この噴火を期に阿古住民は東山から再び現在の地へ移村したという.

ここでのポイントは、次の三点。

・この火口が新澪池であると「伝えられている」こと。(つまり伝聞である)

・このときの噴火は1769年(明和六年)まで「6年間も続いた」こと。(それだけ長い間にはいろいろあるだろうから、池くらいできてもおかしくない)

・阿古住民は東山から「再び移村した」こと。(その前1643年の噴火で東山に移ったばかりだ)

現在の国土地理院の地理院地図でも、阿古の表示範囲が広い。当然、薄木も粟辺も、まだ阿古なので、東の坪田との境界線はどこになるのだろうと、実は疑問に思って探っていた。すると、ここから東に1.1キロ先の、カール状の谷(割れ目噴火? ではないな整然とし過ぎているから)が海岸にまで続いているところまでが阿古だった。

現在の阿古の中心は港の北だが、そこからこの辺まで、何度か阿古の集落が移村を繰り返していたために阿古の領域ができたとも考えられる。

新澪池は、なかなかきれいな池だったらしく、それを伝える記述は、さまざまにあるようだ。

が、問題はこの池が池でなくなったことである。1983年の噴火で水がなくなったと言われているが、それも経過を見たものはいないらしい。前項であげた新山の記録でも、新澪池爆発とはあるだけで、いつ水がなくなったのか、はっきり明記したものは見当たらなかった。

爆発と同時に抜けたのか、それからしばらくしてだんだんに減っていったのか、何日かして行ってみたら水がなくなっていたということなのか、それもわからないのだ。(そんなこたあどーでもええんじゃ! とにかく水はヌケたんじゃ!)

それにしても宝暦年間とは時代が違う昭和なんだからもうちょっと…と思っていたら、「ジオスポット」の説明には、「新澪池は一瞬にして干上がり…」とあった。そうなのか!?

“一瞬にして干上が”るって?…。その状況が、どうもうまく想像できないのだ。

前出(前項参照)の『地質ニュース』では、噴火翌日の調査レポートとして、次のように書いていた。

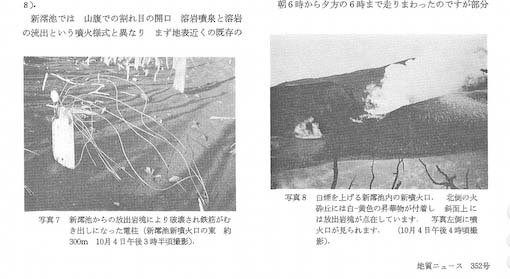

新澪池は地形図のそれとは様相を一変させていました。以前からあった池の隣りに径200mほどの窪地が生じ、その北に火砕丘が生じています。火砕丘の中の割れ目からは、白煙がモウモウと立ち上がり、周囲には白色から黄白色の昇華物が付着しています。(写真8)

その「写真8」というのが、右の写真(左の白いのが火口と,写真下の説明が言う)である。

だが、この写真の下のほうには、明らかに枯れ木の向こうに池の水面とおぼしき平滑な面が広く写っている。つまり、噴火の翌日にはまだこのような状態だったことがわかる。となると、「ジオスポット」の説明が言う“一瞬”とは、いったいいつのことなのだろうか。

新澪池の爆発火口は、現在の火口跡の北西側にできた。その跡は凹みになっているのがわかる。また、南側は高い崖になっていてなかなか深い池だったようだ。これが湧き水でできていた。

ここの爆発も新鼻新山の爆発も、同じ水蒸気爆発によるものであったが、池だったところの中の地形は複雑で、爆発も単純ではなかったようだ。マグマが水と接触して起こる同じ水蒸気爆発でも、そのときのマグマと水の状況によって、さまざまな結果を地形に残すものらしい。

池の跡を眺めていると、カラスが近くまでよってきた。さっき新鼻新山にいたカラスがついてきたのだろうか。

県道脇の看板は、火山ガスの注意をうながすものや、新鼻新山のロッククライミングを禁止する、打ち込んだハーケンなどを取り除くようにという警告であったりする。そういえば、新鼻新山でロッククライミングをしたと、えらく得意気に書いているブログもあったなあ。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度3分6.89秒 139度30分7.71秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0