番外:火山体験遊歩道=三宅村阿古(東京都)1983(昭和58)年10月の噴火で島の中心だった旧阿古集落は呑み込まれた [番外]

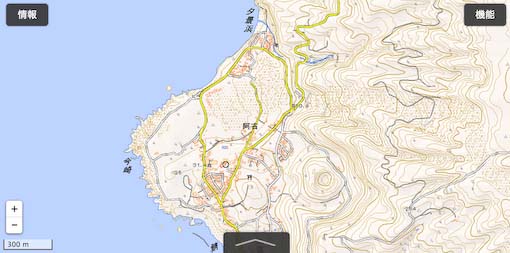

このあたりはもういちいち地図を見ないで、頭のなかの地図だけを頼りにふらふらと歩き回ったので、行動が計画的でなくなってしまった。夕景浜からの始発バスの時間に遅れては大変だ。早朝ぶらぶら散歩のつもりが、時間配分を誤って、遊歩道のなかをすべて回り切ることはできなかった。

赤い黒い溶岩が冷えて固まるまでのように、時間が多くのものを変えていく。おそろしくつらいかなしい経験の跡に、“遊歩”という文字を当てはめても、誰もさほどに違和感を覚えないのだろう。

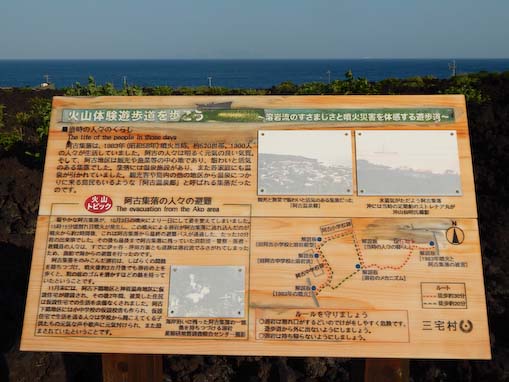

1983(昭和58)年10月3日の2時頃から、測候所の地震計に前駆的微動が記録され始め、15時23分頃に雄山南西山腹二男山付近に生じた割れ目から噴火が始まった。

この割れ目噴火で噴出した溶岩流が、南西側に流れ出した先には、当時の島の中心であった阿古地区には、520世帯1300の人々とその家が固まっていた。そこは観光と漁業の中心地でもあり、温泉も湧いていた。そのため、阿古温泉郷とまで言われて繁栄していた。

溶岩流は、その集落を襲い、町並みをすべて飲み込んでしまったが、このときは、日本で初めてという流れる溶岩流に放水して冷却させる試みも行なわれ、海に落ちる寸前で流れは止まったようだ。人的被害はなかったが、噴火が昼間だったこと、ちょうどその1か月ちょっと前に防災訓練を実施したばかりだったこともあって、住民関係者が沈着冷静な行動をとれたため、と言われている。

溶岩流や火山灰等の噴出物総量は、国土地理院の測定では計2000万トンに達し、噴火前後に発生した101回の有感地震のなかで最大のものは、3日のマグニチュード6.2、震度5であった。

火山体験遊歩道は、その溶岩流の西側の一部の上に設けられている。

その案内板によれば、阿古地区の人々が避難する最終バスが出た10分後に、溶岩流が集落を呑み込んでいったという。その後も残っていた消防団や警察や医療関係者は、道路が遮断されたため、漁船で避難した。

噴火後の3か月後でも、溶岩は熱を持ち続け、その上を歩くと靴底のゴムが溶けた。

火山体験遊歩道ができたのがいつか、はっきりとした記録が三宅村の情報にも見つからないのだが、2000年の全島避難が解除になって、帰島がかなった後で、島の復興再生を図る事業の一環として、溶岩流の上に木道を設けるなど整備されたものらしい。

遊歩道の西の端に、溶岩と草に埋もれるようにして、コンクリートの四角い建物が二棟ある。これが阿古小学校と阿古中学校の跡である。その間には溶岩樹型も残されているらしいが、そこまでは行っていない。急いで行けば充分行けたのだけど、なんかねどうでもよくなってしまって…。(これも老化現象でしょうか)

この遊歩道の東、夕景浜から一周道路へ出たところ付近は鉄砲場と呼ばれているが、ここにも溶岩流に埋まった自動車などがあるらしい。

遊歩道の南には、三宅村役場があり、そこから道路を挟んで海寄りに下りたところに、阿古温泉郷の名残りであろうか、“ふるさとの湯”という村営の温泉施設(地熱で海水が温められた天然かけ流し)もあった。ここは、観光施設というより、どちらかといえば島の銭湯のような感じで、実際島民の人はそういう使い方をしているらしい。

もちろん、入浴してきましたが、それはこの早朝の遊歩道とは別の行程でね。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度4分46.46秒 139度28分49.38秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0