1383 大鼻=三宅村伊ヶ谷(東京都)“人形岩”もある夕景浜から眺める岬は50メートルの崖でその向こうには伊豆岬も [岬めぐり]

2000年の噴火以前には、雄山は直径約1.8キロの八丁平カルデラを中心として、その外側に直径約4キロの桑木平カルデラを含む二重カルデラになっていた。それが2000年の噴火で内側の八丁平カルデラが消えるほどの大陥没が起きて、このため雄山の最高点の高さも820メートルから775メートルに変わり、噴火口は全体的に南へ移動している。

地理院地図で見ると、700メートルの外輪山西側から800メートル下ったところに479メートルの表記があり、そこからまた西へ1.2キロ下ると300メートルの表記がある。この標高300メートルのラインの内側は傾斜も緩くなっていて、桑木平カルデラを示している。

三宅島全体が直径で8キロとちょっとくらいしかないので、桑木平カルデラだけで島の半分占めていたことになる。これも三宅島が思った以上に扁平な理由だったのかもしれない。

大鼻はこの301メートル地点から西へ1.5キロで、50メートルの断崖となって海に落ちる岩礁の出っ張りである。地理院地図では、大鼻の出っ張り岩礁の北側に、温泉マークがある。あるいは、自然噴気やお湯の湧出でもあるのだろうか。だが、そこに温泉があるなどとは三宅島の情報ではまったくない。そこは伊ヶ谷港から夕景浜まで続く断崖地帯の南で、そこへ行く道などなにもない。

2000年の噴火時には、この大鼻沖の海底で海底火山の噴火が多数起こり、変色海域が広がった。

大鼻も、南の夕景浜から見るしかない。大鼻も大崎と同類項だが、でんでんむしの勝手な想像では、“崎”と“鼻”を比較すれば、どちらかというと“鼻”のほうが少し小さいような印象がある。大崎ほど多くはないが、大鼻もまた鼻と呼ばれる岬の大きいのにつく名前だ。

ここの大鼻は、切り立った高い崖になっているので、古い時代の溶岩流が海食崖によって削られたとみてよいのであろう。

ちょうど大鼻の奥には、なだらかな溶岩流の姿を示す伊豆岬が横たわり、対照の妙をみせる風景をつくっている。

夕景浜の集落は、浜側の数戸と道路上の数戸に分かれているようだが、廃屋のような建物もある。夕景浜のバス停はその中間の道路脇にあるが、その向いにあるコンクリートの建物も、廃墟で草に埋もれている。

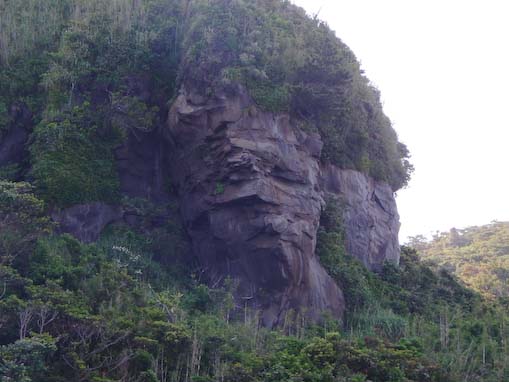

その前に、三宅村が立てた看板がある。“人形岩”と題したその文言は、この手の看板にはめずらしく、なかなかに文学的でもある。

「噴火の繰り返されるこの地で、自然が織り成す美しい造形は、有史以来の形をとどめ、巡りくる時の移ろいと島人の永遠の幸せをいつまでも見守り続けてくれるでしょう。」と結ばれているが、はて、その人形岩なるものはどこにあるんだろう。辺りを見回しても、草の陰を覗いてみてもそれらしいものはどこにもない。

へんなの、と思いながら小さな浜のほうに降りて行くと、お寺と墓地が崖に張り付いている。そこでふと振り返ってみると、ありました。人形岩! 今ならさしずめ“人面岩”というところだろうが、いつの頃かはわからない昔には、やはり“人形”だったのだろう

道路から見たときは、ちょうど逆光で朝日が眼を指していたので、わからなかったのか。

「いつとはなく、この岩は島人のこの世の幸せと、来世を願う火の神の化身として崇められ、親しまれている。」とも言うのだが、観光協会のマップやガイドなどにも、人形岩のことはどこにもまったくふれられていない。度重なる噴火被害で、もう島民も火の神の化身など、崇めなくなってしまったのか。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度5分11.66秒 139度28分53.40秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0