1377 サタドー岬=三宅村坪田(東京都)まずは直径8キロの丸い火山島・三宅島ではいちばん東の端にあたる岬から… [岬めぐり]

ベンケ根岬とサタドー岬が、バスでつながらないので、それならばとまずは北寄りのサタドー岬を起点にして左回りでいこうと、夕景浜から始発のバスに乗った。島の西から東にかけて大きく北側を回りこんで、下りたバス停留所は御子敷。夕景浜からは、50分のバス旅である。

実際は、すぐバスに乗ったわけではなく、夕景浜07:14発の始発がやってくるまでの時間、錆ヶ浜港から今崎〜夕景浜とふたつの岬を見ながら早朝散歩で歩いてきた。

バス停からサタドー岬までは一本道が通じているが、もちろん途中に廃屋のような建物があるだけでなにもない。

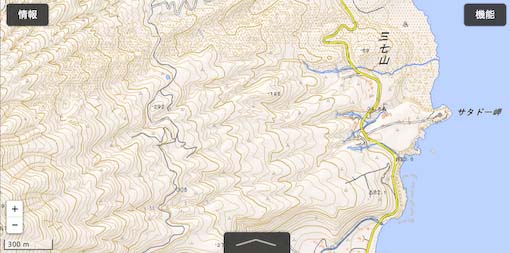

ここは直径8キロほどのほぼ円形島の東海岸で、岬から真西には平面距離で測ると雄山の最高点(775メートル)まで3.68キロの位置になる。

写真ではよくわからないのだが、この雄山東斜面は、三宅島のなかではいちばん等高線が詰まっている、つまり傾斜が急なところなのだ。これいがいのところは、いずれももっと緩傾斜地の山麓が流れている。

八丈富士と違って、三宅島雄山に登ることはできない。この斜面の途中からは、現在でも立入禁止区域になっているのだ。

広くて深い噴火口の南側(左手)に噴出口がいくつもあるはずだが、現在はすでに噴煙も出していないので、この一見優しげな山容からは、ふとそれを忘れてしまいそうになる。

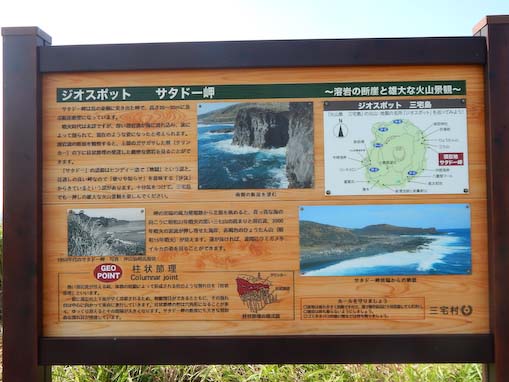

サタドー岬も、黒い溶岩が流れ下った先で、その先端では大きな岩がごろごろ状態である。ここも下は30メートルもの断崖になっているのだが、上からでは見えない。そのかわり、すぐ南に同様な断崖絶壁がある。

燈光会の看板もここまではまだ立て替えが及んでいなくて、縦書の古い看板(“モーターボート競争公益資金”や“船舶振興会”の補助金で設置と付記してある)のみだが、それによると、このサタドー岬灯台は、1954(昭和29)年の点灯当初は、海上保安庁が開発した風力発電装置によっていたという。時代を考えると、恐ろしく先進的な措置でお役所にはあるまじきことであった。しかし、その画期的な試みが成功して、今も活きていればよかったのだろうが…。

今思えば、その風力発電装置は、岬の先っちょの岩の上なんかではなくて、丘の上のほうに置くべきでしたね。

燈光会の看板には、この灯台は「ヒンズー語の“地獄”に由来するといわれる岬にあって」ともある。ヒンズー語が出てくるとは思わなかったが、“サタドー”は“地獄”の意なのか。好天の穏やかな海の風景にある岬からは、地獄は遠いような気がするが、溶岩流が流れ下るときには…。

燈光会の看板のほかに、三宅村が立てた「ジオスポット」の大きな立派な案内板がある。三宅島では、このような案内板が要所要所に計15か所もあり、火山島三宅島の火山・地質の名所を紹介している。説明も簡にして要を得ており、観光客などもこれをちゃんと拾って読んでいけば参考になり勉強できそうだ。

岬の名前についてもヒンズー語説のほかに、見通しのよい岬なので、「便りや知らせ」の「沙汰」という言葉からきているという説も紹介している。

実は、でんでんむしもまだ地図を見て計画を立てているときから、サタドーの“サタ”は語感から“沙汰”かなぁと、例によって勝手な連想をしていたので、この案内板を見てすばらしい!と思った。

気象庁が火山活動度ランクAに指定している活火山の雄山を頂点として、その独立した火山島は、水深300〜400メートルの海底から立ち上がっている。

八丈島の東山より少し古く、約1万〜15万年前(第四紀更新世の後期)の海底噴火に始まって島となった火山は、八丈島と同じ玄武岩質の成層火山である。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度5分36.23秒 139度33分57.79秒

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0