1367 船戸鼻=八丈町大賀郷(東京都)またしても船と名のついた岬は南原千畳敷海岸の隣というかその中に… [岬めぐり]

「船」のついた岬が続くが、ここも決して船が寄せるに適した場所とは思えない。なにしろ海に溶岩がなだれ込んだ、そのままが固まって、黒い広い岩場のだたなかに、その岬の名は記されているからだ。

船付鼻といい船戸鼻といい、どうしてこんなところに船の名をもってきたのだろう。溶岩の間を利用したという可能性もあるが、岩に波が絶えず打ち寄せて高く白い飛沫を上げているようなところで船の出入りはむずかしかろう。

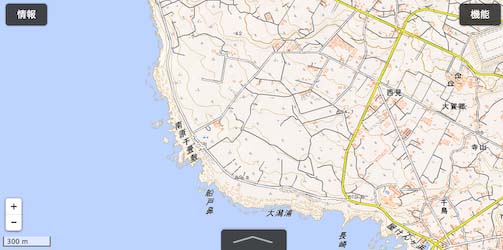

八丈島の港は、他の伊豆諸島の島々と同じく、北と南の両方に船が着ける桟橋か岸壁を備えた港がある。風の具合などで予定の港に寄港できないときには、もうひとつの港のほうを使えるように配慮されているのだ。八丈島の場合は、中央の西山・東山のつなぎ目部分の北側には底土港(旅客貨物)・神湊港(漁港)があり、南側には八重根港がある。

やはり溶岩の出っ張りを利用してその先に岸壁が大きく突き出ている八重根港は、船戸鼻の南東1.5キロのところにあるのだが、もちろんこれは近年にできたものであろう。それよりずっと昔のことを考えてみると、あるいはこの黒い溶岩の間から八丈小島へ往来する船が出入りしなければならないようなことが、まるでなかったとはいえまいから、そうした名残りのようなものなのだろうか。

ただ、島の南側はこれよりは一面の大海原で、陸地のある方向ではない。

八丈富士の噴火で流れ出た溶岩は、流動性の高い玄武岩質の溶岩であった。溶岩の粘性は、ひとつは温度よって異なる。温度が高いほど粘性が小さくなり、流れる速度も早くなり、冷えるとすぐに固化する。もうひとつは成分で、マグマに含まれている二酸化ケイ素の量が多いほど、粘性は大きくなる。

粘性の程度によって、溶岩からなる岩石の名前も変わる。粘性の小さいものからいうと、まず玄武岩がありそして安山岩・デイサイト(旧名:石英安山岩)・流紋岩、という順で粘性が大きくなっていく。

粘性が小さいということは、溶岩がよく早く流れるわけで、それがこの八丈富士南山麓から船戸鼻に至る地形と風景をつくった。

海岸でも、その溶岩は広範囲に広がっていった。黒い溶岩の海岸にはいつからか“南原千畳敷”という名がついた。

今ではその名はガイドブックや観光マップなどにも必ず載っていて、八丈島観光のポイントになっている。

船戸鼻は、その南原千畳敷海岸の端にあるが、その先の大潟浦にかけても同様の景色が続いていくので、岬も南原千畳敷のなかにすっかり取りこまれている。

人が歩く道もつくられ、溶岩のベンチや東屋などもできているが、そこにお雛さまのような石像が二体並んで海のほうを向いている。その石像は白いのとピンクがかったのと二種類の花崗岩のようだから、明らかに八丈島の石ではない。

寄ってみると宇喜多秀家と豪姫の像だという。八丈島は流刑地としても有名だが、数多い流人のなかでも秀家はスター級である。五大老の一人として豊臣政権を支えていたが関が原で敗れ、息子らや家臣とともに八丈島へ流されている。島津や前田のとりなしもあって死罪は免れたものの、どういう恨みを買ったものか、その流人生活は50年にもおよび、徳川政権も4代将軍の時世に83歳で亡くなるまで、ついに島から出ることがなかった。

だが、それには徳川の恨みだけでなく、本人の意思もあったのかもしれない。というのも、前田家の工作で赦免復帰を図ろうとしたのを、本人が固辞したという話も伝わっているからだ。

加賀前田家の出である正室の豪姫は、島への同行を許されず、実家に帰った後も流された夫と息子たちのために、生涯援助を惜しまなかったという。

この二人の石像は、岡山城の築城400年にあたる1997(平成9)年に、八丈町が建てたものだという。

船戸鼻の情報などはどこを探してもないが、この像に関する情報はわんさかと数多い。観光案内のネット情報などには、これまた“秀家の旧領国であった岡山の方を向いて仲良く並んでいます”などと、判で押して書いてあるのだが、へそまがりのいじわるじいさんは「そうかあ?」「ホントかあ?」と疑問に思ってしまう。

ほかでもない、八丈島観光協会や岡山市のなにかなどからして、そう書いているのは、いったいどういうわけなのだろうか。だが、隣に立っている碑文にはそんなことは書いてない。どこかの誰かが気を利かしたつもりでちょっと勇み足で書いたのが、コピペのコピペでどんどん拡散していくネット情報の危うさいいかげんさをここでも感じてしまう。

海を向いているこの像の視線は西向きではあるが南に寄っており、どう考えてみても北西の岡山の方角ではないと思うゾ。

実は、かくいうでんでんむしも、現地ではそのことはまだ知らずにいて(事前の調査をしないので)、確かめたわけではないのだが、もしこの二体の像が八丈小島と島から引き揚げた人たちの故郷忘れじの碑の方角をまっすぐに向いているのであれば、その説も成り立つので、これから行かれる方、注意してみてください。きっと違うはずだよ。(うれしそう…(^_^) )。

こういった“一見まことしやかな根拠のないウソ”が、どんどん伝播していくうちに、いかにもそれがホントのことのように思って、誰も疑問を持たなくなるという例は、実は学会などにもあるようだ。最近読んだ山野井 徹 著「日本の土 地質学が明かす黒土と縄文文化」2015(築地書館)によれば、これまで定着してきた「クロボク土や関東ローム層=火山灰」というのは、おおかたのところ正しくない、というのだ。これも、昔からそうモノのホンなどにはちゃんと書いてあって、そうだとばかり思っていたが…。

これなどは、従来、表土を研究対象に含めてこず、どちらかというと邪魔者扱いしていた地質学と、土壌学の谷間にみごとすっぽり落っこちてしまったようなものだろう。

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0