1350 箱崎=三豊市詫間町箱(香川県)まことに見上げた三豊市コミュニティバスが行くこの“箱”はあの「箱」のことなのだった [岬めぐり]

高専を過ぎると船越湾と粟島が大きく広がるが、そこに「船越」という地名があるのは、かつては船で渡るところだったからだ。同様の地名は全国にかなり多い。荘内半島が中央でくびれて、そこで山が切れているのは、陸繋島のジョイント部分だからだろうが、バスはその間にある道を入って行く。反対側の海岸に出る手前で、詫間からのバス路線は終点の大浜になる。そこは半島西海岸の大浜集落の、山寄りに奥まったところだ。

ここからさらに半島の先に行くバスは、また別の路線なので、大浜でいったん降りて乗り換えることになる。

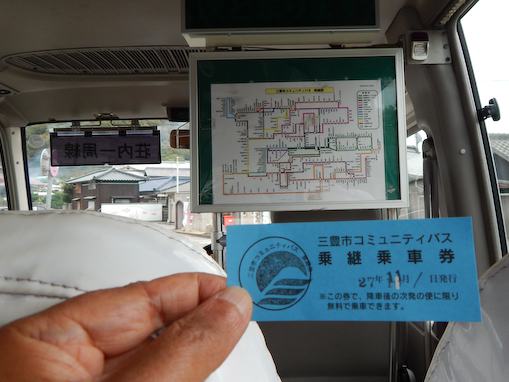

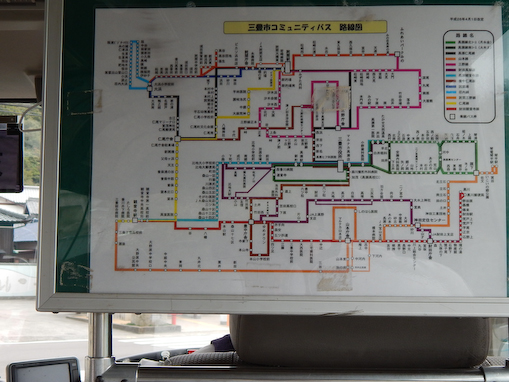

三豊市のコミュニティバスは、そこらのコミュニティバスとはちょっと違う。堂々たる市営バスと言ってもいい。バス停標識には「市営」となっているが、それは字数を抑えるためで、正式には「三豊市コミュニティバス」なのだろう。まず第一に路線も多く、市内をほぼくまなく走っている。料金は100円で、乗継券というものを車内でくれるので、それを出せば次の乗り換え路線は前の運賃に含まれる。つまり、最初の乗り換えはタダになる。最初、それを知らなくて、大浜で降りてしまったが、回送する運転手さんが親切にバスを停めて、これから先へ行くならこれをと乗継券をくれたのでそのしくみがわかった。

小冊子のガイドブックまであって、車両も専用の中型バスで本格的な運用がなされている。市営のバス路線をたくさん抱えて運行している街は、かなり少ないのではないかという昨今、市民の足は自分たちでなんとか維持していこうというのは、まことに見上げたもんである。

とにかく、近頃の自治体はなにからなにまで外部に委託することばかり考えていて、広報誌から図書館の運営まで外部に丸投げしたがる傾向が強い。これには、いろいろあるのだろうけれど、予算ばかり考えるが基本的に自分たちの役割と責任を考えないように思われてならない。その意味でも、これだけちゃんとやろうとしている三豊市コミュニティバスは苦労は数知れずあるのだろうが、立派である。

大浜から荘内一周線という循環路線に乗り換えて、半島の中心である352メートルの紫雲出山(しうでやま)をぐるりと回るようになっている。念のために路線図で示せばこれは北東の端っこの部分である。

ちなみに、この紫雲出山こそ、なにを隠そうあの玉手箱から出た煙からついた名前なのだ。

左回りのバスに乗り換えてまた北海岸に戻ると、バスが走る途中には積とか箱とかいうバス停がある。積(つむ)は、太郎さんが乙姫さんからもらった宝物を積んだ地で、箱はもちろん、そうあの玉手箱を開けたところなんですねえ。楽しいバスですねえ。バス停の標識も竜宮城ですしね。

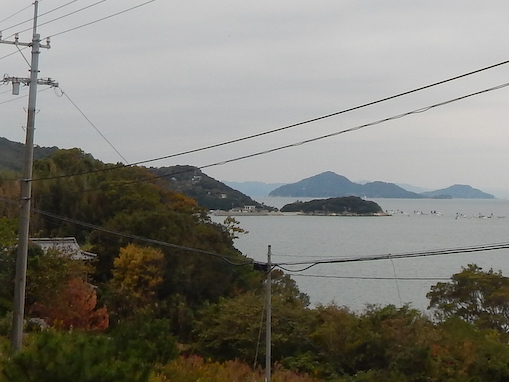

バスが箱の集落に近づくと、箱崎と箱浦港が見えてくる。箱崎は小さな島がこれも陸とくっついた形で、地図には灯台と神社の鳥居と石碑の記号が示されている。だが、車窓からではわかるのは、白い円筒形の灯台だけだ。降りてそこまで行けば、きっと浦島伝説のなにか記念碑的なものもあったのだろうが、ここはバスに乗ったままで、半島を横断して南海岸へ出ることにする。

当然、箱で降りることも検討はしてみたのだが、荘内線のバスの時間を考えると、岬がふたつある南海岸のほうを優先せざるを得ない。そこで、浦島太郎が生まれたところという生里(なまり)まで行くことにした。

だが、ときどき書いているように、計画を立てるときに捨ててしまったプランのほうがよかったか、と後で未練がましく思えることがよくある。この場合も、箱で降りて箱崎に行ってそれからバス道路とは別の峠越えの道で半島を歩いて生里に出ても、帰りのバスにはギリギリ間に合ったかもしれない。だがこの頃は、もうなるべくギリギリは避けて、計画には余裕をもたせるようにしているのでね。

箱崎の背景に控えるのは、塩飽諸島というより備讃諸島の北木島などであろう。粟島はもう右手後方になるので、箱崎のまっすぐ北東にいちばん近い島は岡山県笠岡市の六島であり、そのまたずっと奥の山は広島県福山市の芦田川河口の竹ノ端付近になる。

▼国土地理院 「地理院地図」

34度15分36.58秒 133度35分27.92秒

タグ:香川県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0