番外:与那国島=最西端にあった日本の“水源(源流)”(沖縄県)最西端国境の島で落穂ひろいをしてみると… [番外]

八重山でも西のはずれで、日本の最西端となれば、またくる機会はおそらくもうなかろう。四つの岬も項目にアップできたし、与那国馬についても書いたが、まだなにか足りないような気がするので、おれやこれやの落穂ひろい。

地元の方言では「どぅなんちま」という与那国島(よなぐにじま)は、面積 28.91平方キロメートルで、これはだいたい新宿区と文京区を合わせたくらいの広さ。海岸線の長さは 27.5キロメートル。世帯数 791世帯、総人口 1551人のこの島は、主に漁業とサトウキビと畜産、それに観光で成り立っている。

今回泊まった与那国アイランドホテルは、比較的新しく、最西端にしてはシティホテル並みの設備が整っていた。その位置をみたとき、そこは昔にきたときに泊まった宿と同じ場所にあるように思えたが、最先端交通のタクシードライバーの話では、それは違うだろうと言う。なるほど、昔の宿はもう廃業していて建物だけが虚しく残っている。

|

| |

そう、その名も“ホワイトハウス”では、角の丸いテレビをつけると台湾の放送が入ってきたのが印象深かった。

アイランドホテルは、空港と祖納の間、比川へ行く道との分かれ道の角にできた。なんでも、当初はリゾート&ヘルスを意識したらしいが、やはりそれではうまくないらしく、ホテルに特化したようだ。

なにしろ、一か月滞在した石垣のホテルのいかにも間に合わせのマンスリー部屋からみると大違いで、本土のリゾートホテルと比べても遜色がないが、食事は朝だけしかないので、泊客は夜は祖納に数軒ある飲食店に行くことになる。

与那国島でも石垣島にならってか、ダイビング客をも呼び込みたいふうだが、観光の目玉にするには立地がいまいちというところだろう。町の下水マンホールの絵柄は、カジキと与那国馬と西崎灯台、それにヨナグニサンである。ヨナグニサンは、イリオモテヤマネコと同じく島の名を冠している蛾の仲間だが、ヨナグニと名がついていてもこの島の固有種というわけではない。

崖ばかりで砂浜が少ない与那国では、観光客が行けそうな浜は祖納のナンタ浜と久部良湾と、あとは比川の浜くらいしかなさそうだ。ナンタ浜はなんでも歌にも歌われたきれいな浜だったらしいが、祖納の港湾施設が大きく伸びていて、浜の景色の魅力はずいぶん低下してしまったように見える。

それでも、ここでも海の碧さは透き通っている。久部良の浜では与那国馬と遊ぶというプランもあるらしい。比川は少し海が遠い感じもする。

この島の観光は、これという決め手に欠けるうらみはあるが、レンタカーも大袈裟すぎるここでは、電動自転車で島じゅう回るというのも、ひとつのアイデアではないか。

案外起伏が多くて、Dr.コトーも大変だったと思われるが、電動なら東西南北隅々まで走ることができる。車の交通量も少なく、その割に立派な道路があるので、案外いいかもしれない。

与那国島は、国境の島でもある。今回、島を回っていて目についたのは自衛隊の通信基地に揺れる島の様子だった。「反対」と「歓迎」の幟や横断幕がところどころにあった。その自衛隊が配備されるというのは、南牧場の付近らしいが、用地の問題でまだもめているようだ。

|

| |

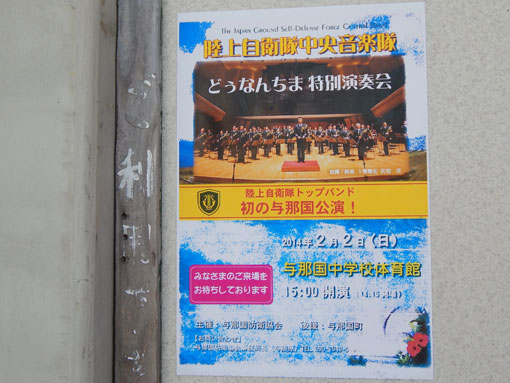

石垣で聴きに行った陸上自衛隊の中央音楽隊の演奏会の、与那国公演のポスターもあった。

与那国町長は、自衛隊誘致で島の活性化につなげたいと積極的である。例の八重山教科書問題でも与那国町は、自民党が推す市長とその意を受けた教育長がいる石垣市と歩調を合わせていて、竹富町だけが孤立したような結果になっている。

祖納の上にのしかかるかのようなテインダバナは、隆起サンゴ礁だと馬鼻崎の項では書いていた。そういう情報が多いなかで「島の地質は、隆起珊瑚礁ではなく主に第三紀堆積岩からなる」とする情報もある。素人は、いったいどっちなのとまたしても困ってしまう。

与那国島には女護が島的な逸話や伝説もあるようだが、それはこの島の歴史のなかで、実際に琉球王朝の支配が及ぶまでは、サンアイ・イソバという女首長がいたとされているからだろう。

1879(明治12)年の琉球処分によって、正式に日本の一部となるが、与那国島が脚光を浴び賑やかだった一時期もあった。1895(明治28)年から1945(昭和20)年まで半世紀にわたって続いた台湾の日本統治時代には、与那国の人口は2万人におよんだという。一見、不思議にも思える現象だが、航空機が一般に使えるようになるずっと前だから、本土と台湾の往来の拠点ともなっただろうし、ヤミの物資の取引などもあったのだろう。

もうひとつ、Wikipedia から与那国雑学ネタを仕入れたが、これには意表を突かれてへーと思った。それは、与那国島が“日本列島沿岸部の水源”だというのである。どういうことかというと、日本中の港などにある船舶用の浮標は“水源に向かって左側は緑色”、“水源に向かって右側は赤色”と決められている。その「日本列島の水源」が、与那国島なのだ。

なるほどねぇ。日本列島を南から洗う海流の流れを意識してみれば、おおいになるほどと思える。

与那国島こそは、日本の“最果て”というより、“源流”を探して辿れば最南西端のここに行きつくことになっていたのだ。

タグ:沖縄県

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0