927 城ヶ鼻=瀬戸内市牛窓町牛窓(岡山県)再び遭遇する“唐琴”の瀬戸は日暮れて夕波小波 [岬めぐり]

牛窓本町の海岸堤防から、対岸の城ヶ鼻の灯台までは、340メートルほどしか離れていない、狭い水道になっている。牛窓の町と前島の間のこの水路は、牛窓瀬戸と地図にはある。

こういった瀬戸は、瀬戸内海にはとくに多い。なかでも平清盛伝説で有名な音戸ノ瀬戸(広島)は、水路幅がわずか100メートルしかない。同じく歴史上にも名を残す早鞆ノ瀬戸(山口県・福岡県)は670メートルで、そのほか数あるなかから広い瀬戸を探してみると3.3キロもある備讃瀬戸(岡山県・香川県)がいちばんだろうか。もっとも、ここには大橋が架かってしまったし、おまけにその名も橋のほうに取られてしまったので、瀬戸のイメージはなんとなく薄いが、この大橋全体の名前そのものが「瀬戸大橋」だった。

平尾昌晃が作曲し小柳ルミ子が歌った『瀬戸の花嫁』もそうだが、これらの「瀬戸」は、いずれも「瀬戸内海」の略称としての「瀬戸」を指しているわけではなく、本土と島あるいは島と島との間の狭い海路のことを言っているのだ。

岬まわるの 小さな船が

島から島へと 渡ってゆくのよ

という山上路夫の詞は、もう少し島が込み入っているほうが雰囲気が出るのである。一説には、この歌のモデル地は小豆島だとするが、特定のモデルはなく、瀬戸の総体的なイメージでつくられているので、まあどこでもよいのだが…。少なくとも、牛窓では島から島へという感じはなさそう…。

前島は、全島牛窓町で、主に人が住んだり仕事の場としているのは、島の西側半分弱に限られるようだ。城ヶ鼻は、そのエリアの中間北側に、小さな丘と赤い崖で飛び出している。当然この岬には、瀬戸を航行往来する船のために、灯台は欠かせない。

城ヶ鼻と向かい合う牛窓の本町付近の海岸には、昔の燈明台も復元されており、なかなかムードを演出しているが、この付近はかつて岡山城下と港を結ぶ、“牛窓往還”と呼ばれた重要ルートの起点であったという。本町という名が、このあたりが昔の牛窓の中心地であったことを示している。

古い町は、古い風習も守っている。通りに立つ案内板は“ししこま”というめずらしい習わしがあると教えてくれる。

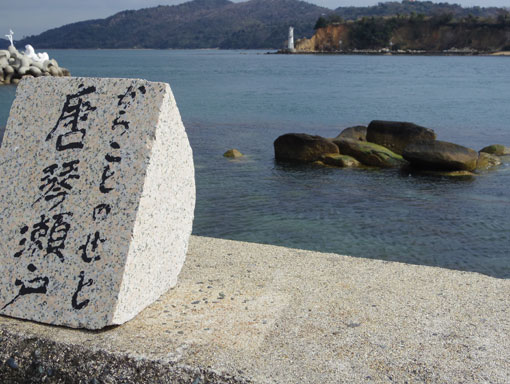

燈明台の下には、「からことのせと唐琴瀬戸」と、わざわざ石に掘って堤防の上にのっけてある。

そういえば、本町から幡港へつながる通りの名も「しおまち唐琴通り」だった。

ということは、現在の地図では「牛窓瀬戸」となっているここは、「唐琴瀬戸」と呼ばれていたわけだ。一般に呼び名が二つあることは、めずらしくはないが、ここでは新名と旧名とみて差し支えあるまい。

またそこで、古いといってもそう昔ではない、ある記憶が刺激される。

同じ岡山県の岬めぐりで、現在は倉敷市の一部になっている児島に、やはり“唐琴”という地名があった。

465 鵜石鼻=倉敷市児島唐琴(岡山県)ナゾの「唐琴警鐘台」 の項では、集落の入江の形から連想するに止め、その名称よりも“警鐘台”のほうに焦点が移っていた。

その唐琴からは、北東に33キロ離れたここでも唐琴。気になったので後でバスの運転手さんに聞いてみたら、「朝鮮通信使がきたからとかじゃないですかね」という返事であった。

そうか、それは考えていなかったなあ。この付近では朝鮮通信使の接待所などの記録は目につかなかったので、意識になかった。だが、たとえ公式の接待所はなくても、風待ちの港、一時的な避難港として、瀬戸内を往来する使節船が立ち寄ったとしても不思議はない。(その後、改めて調べてみると、牛窓も公式ルートであったようだ。コメント欄参照)

瀬戸を西へ抜けると、新しい牛窓の町と牛窓港へ…。

▼国土地理院 電子国土ポータル(Web.NEXT)

34.612677, 134.173925

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

いつも楽しく読ませていただいております。朝鮮通信使のことですが、たとえば1718年の朝鮮通信使は赤間関(下関)から上関、蒲刈、鞆浦に寄ってから、牛窓、室津、兵庫に停泊し、大坂にはいっています。申維翰は『海游録』のなかで、牛窓のことを「遙かなる山は湾を控え、景観が爽

by だいだらぼっち (2013-03-29 05:47)

@だいだらぼっち さん、ありがとうございます。やっぱりそうでしたね。歩いた限りでは見当たらなかったのでそう書いていましたが、ググってみたら観光協会などのページで牛窓と朝鮮通信使、唐子踊りのことが出てきました。

鞆の浦→牛窓→室津→兵庫というのは、確かに順当な間隔ですね。

だとすると、児島の唐琴はどうなんだろう? あそこは通信使とは関係ない唐琴なのかと、また疑問が沸いてきたりして…。

by dendenmushi (2013-03-29 06:44)