560 樅ヶ崎=上水内郡信濃町大字野尻(長野県)はるかから歴史もみてきたか妙高山 [岬めぐり]

実際に、モミの木があるのかどうかは、よくわからない。わからないが、雑木林の植生はなんともいえない味わいがある。とくに、汀のすれすれまで木々が生い茂って、湖面に影を落とすさまは、みごとである。

ここ樅ヶ崎でも、湖をめぐる周回道路は、もっと高いところ、山寄りに奥まったところを通っているので、おそらく道から眺められる岬の景色は限られることだろう。

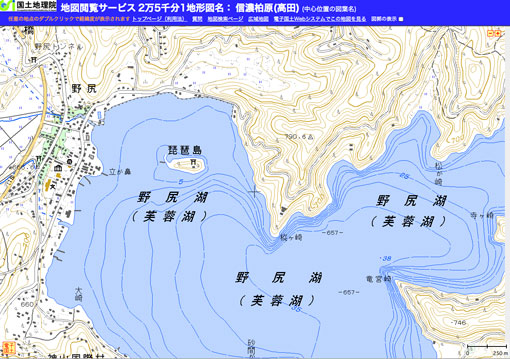

野尻湖のほぼ中央で、大きく南に張り出している樅ヶ崎は、どこからでもよく目立っている。岬と揚水発電の取水口のある野尻集落の間には、琵琶島というそれこそ琵琶の形のような小島があり、宇賀神社があり信仰の対象になっているようだが、ここには信玄と謙信の甲越合戦にからむ伝説がある。

川中島の合戦が有名な戦国時代甲越合戦では、両軍が何度も関川を越えて往来したに違いない。その通り道にあたる野尻も重要な拠点であったので、ここには城もあり争奪戦もあった。この琵琶島にも城があったという説もあるが、それはあったとしても出城程度で単独の城ではなく、小島だからおそらく戦略的にはそう重きをなさないであろう。

興味深いのは、謙信の信頼を裏切った長尾政景(景虎の父)を、上杉の重臣宇佐美定行が野尻湖の船遊びに事寄せて誘い、正景に忠心がないとわかると、船底の栓を抜いて自らも共に湖に沈んだ、というエピソードである。子のない謙信は、自分に背いた一族の長尾の子である景虎を、姉の子という肉親の情においてすべてを許し、自分の跡継ぎの立場を与えるのである。

腹心の宇佐美には、それもわかっていたのだろうか。

ナウマンゾウに始まって古代人の遺跡もいくつも発見されているこの湖には、多くの人間の活動があり、いろいろな物語が堆積されてきたことだろう。われわれが知るのは、そのホンの一部に過ぎないが、それもこの湖の位置するところ、ロケーションによるところが大きい。

樅ヶ崎から見ると、琵琶島の向うには新潟県に属する妙高山が聳えている。

妙高山は、最高点が標高2,454メートルの中央溶岩ドームになった複式火山で、何度も爆発を重ねてきた結果、カルデラや外輪山や火砕流の跡をともなう、現在のような複雑な山容になった。

妙高市のホームページでは、ライブカメラの映像を1時間ごとに更新して紹介しているが、妙義山を赤倉山・前山・三田原山からのスロープとともにまるまる眺められる、ここ長野県の野尻湖がベストポジションなのかもしれない。

でんでんむしの岬めぐりのデザインは、So-netのスキンを利用して、それに多少の改造を加えオリジナルの写真やカットを使っている。2010/06/16から、ブログのタイトル下にあった説明文をはずして、その内容は左コラムに移した。 これは、So-netブログのシステム仕様が変更になって、ブログ説明欄が上下二段に分割され、その結果として以前に書いていた説明文の修正ができなくなってしまっているからである。「ただいま足摺岬方面」などと、余計なことを書いていたため、もう長野県に変わった現在では、そのままにしておくとおかしい。だが、修正はできない…。そういう困ったことになってしまったので、削除してしまったのだが、なんとかしてくださいよ、So-netさん。

▼国土地理院 「地理院地図」

36度49分46.09秒 138度13分18.19秒

![]() 北信越地方(2010/05/22 訪問)

北信越地方(2010/05/22 訪問)![]()

![]()

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。

コメント 0